你对“命”的看法,会影响你的人生态度、处事原则和做人底线。

(图片来源:Adobe stock图)

现代人有很多的心灵困境,孤独、疏离、冷漠、忧郁、焦躁,不知活着为何,想要摆脱困境,却又不得其法。其实能解开心灵枷锁的那把金钥匙,就握在中国古代文化圣贤的手里。

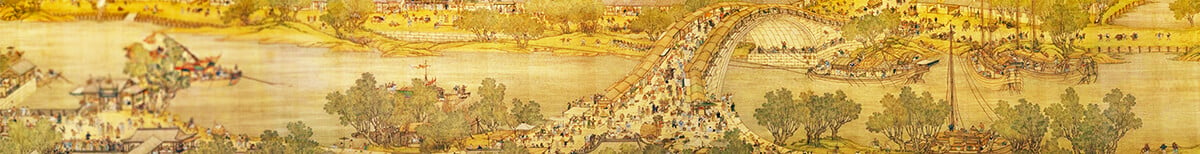

“命”字很早就有了

“命”字很早就有了,最早出现在殷周时期的古铜器上。甲骨文和金文中的“命”是“令”字的重文,也就是它们的读音与意思是相同的,只是形体不同而已,可以互相通用。据学者傅斯年考证,约于西周中叶,书者才在令的旁边加上一个口字,成为现在的命字。

先秦时期有一批伟大的哲学思想家,讲述了自己对命的看法,不管日后形成了多少有关命论的思想,其原型都是出自于他们的言论。命论对每个人而言是非常重要的议题,因为你对它的看法,会影响你对人生的态度、处事的原则以及做人的底线。

以下带大家了解一位“思想上的巨人,行动上的勇者”——孔子,看其心中的“命”是什么命?“天”是什么天?

不该这样啊!但就是这样

孔子所言的“命”是怎样的“命”?可以从《论语》一书中探究。比如〈雍也〉记载,孔子的弟子冉伯牛得了恶疾,孔子去探望他,因为伯牛不想见人,孔子只好从窗户外向内探视。孔子抓着他的手,舍不得地说:“亡之,命矣夫!斯人也而有斯疾也!斯人也而有斯疾也!”不该这样啊!这是天命啊!这样的好人,却得到这种病!这样的好人,却得到这种病!

伯牛的死让孔子很悲伤,据〈先进〉记载,颜渊的死也让孔子极为悲恸。孔子觉得,自己与颜渊之间是最能够产生共鸣的,所以当颜渊死了,孔子大声叹道:“噫!天丧予!天丧予!”老天要我的命啊!老天要我的命啊!

两位好学生的死,让孔子悲痛地呼喊上天,他们不该有此不幸,却又不得不承受这样的结果,只能为此叹息而称之为“命”。许多现实中不能掌控或不解之事,孔子认为都是天所决定的,上天是运命背后的主宰者。

怕什么,他能拿我怎么样

孔子自己的生命也曾遭受过两次威胁,一次是受困于匡人;当时孔子周游列国,路过匡地,被匡人误认为是恶霸阳虎,而被困五天五夜不得脱身。情势危急,他却一点都不害怕,继续他的讲学与弹琴。

孔子为什么这么勇敢?他说:“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”文王过世了,文化道统难道不在我身上吗?如果上天要灭了文化道统,后来的我就不可能学习到;如果上天要文化道统继续流传下去,我既然继承了它,就不会死去,因为匡人没办法违背天命。

另一次是桓魋欲加害他;当时孔子周游天下来到了宋国,在大树下与弟子们演习礼仪。宋国掌权的司马桓魋想要杀掉孔子,弟子们都很惊慌失措,劝孔子快走些,孔子却说,“天生德于予,桓魋其如予何?”老天既然要我周游列国,传道布德,桓魋再怎么凶恶,又能拿我怎么样!

由此可见孔子“乐天知命故不忧”,顺应上天,清楚知道自己的使命,虽处于险恶之境地,却没有丝毫的畏惧。孔子无所畏惧的心,不是源于血气之勇,而是基于对命的看法,他深知上天赋予他传道之职命,天命与己命结合为一,顺天者存,所以面对死亡可以泰然自若。

“下学而上达”,使学问道德臻于完善,最终通晓仁义,上达天道。

(图片来源:Adobe stock图)

只能意会,很难言传

孔子周游期间,看尽列国相争,礼崩乐坏。他说过:“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也,公伯察其如命何?”他体认到不只是人的生死祸福为上天主宰,大道的行与不行,世道的乱与不乱,也都是看上天的意向,人只能被动地承担顺受。

有什么是人可以为自己作主的呢?孔子是一位伟大的思想家,更是一位伟大的实践家,在其一生的实践历程中,人可以为自己活成什么样子,给出了一些个答案。

比如说“乐天”。孔子曾说颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐。”一篮简单的饭菜,一瓢饮水,住在简陋的小巷里,颜回一样能自得其乐,安之若素。不管运命是顺是逆,人可以决定用乐观的态度面对人生。

比如说“不怨天”。孔子说:“不怨天,不尤人;下学而上达。知我者其天乎!”坦然接受自己的遭遇,不埋怨天,不责怪人。在做人处事的矛盾与冲突中,不断的学习、自省、改过,“下学而上达”,使学问道德臻于完善,心性从下向上升华,最终通晓仁义,上达天道。

比如说“知命”、“畏命”。孔子说:“不知命,无以为君子也。”知天命在孔子心目中占有极重要的地位,人如果能知道上天安排你这辈子要做的事是什么,知道自己当然之道义与职责,尽其在我,不怕困难与失败,就是知天命。孔子的天命无他,就是传道布德于天下是也,在实践的道路上,领悟存在的意义,在积极地回应天命中,达到天人相与之境界。

孔子又说:“君子有三畏;畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。”如果人什么都不怕,是很危险的。君子敬畏天命,是因为害怕违反上天的旨意。小人不知天命,就不知道活着的意义;不知道“命由天作”,就无法面对生命的一切得失;不知道自己的渺小,也就天不怕地不怕,做人做事无底线。

子贡曾经说过,孔子的言谈思想能够时时听闻,但是有关“天”与“命”的这部分呢,就很少有机会可以听到了。为什么孔子罕言天道与性命呢?应是因为这些道理是个人自证的结果,只有在实践中与天互知、互动才能有所了悟,而其中的道理很难用言语对他人说清楚。

最后,孔子还是有将其一生以仁义通天道与人道的心路历程总结出来,成为千百年来中国人追求的人生典范——“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。