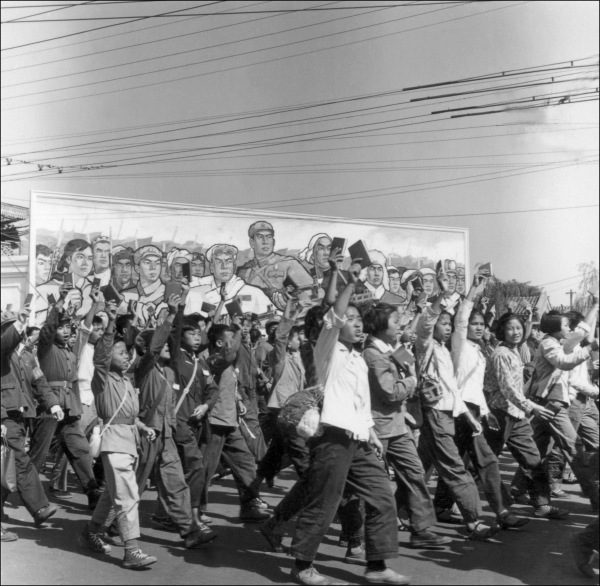

文革时期的混乱,到处文攻武斗。(图片来源: 公有领域 今涛拍暗)

1、北京高校造反派红卫兵的分裂:从北大说起

如果以省级行政区为单位,对各地文革的武斗情况做一个全景式的回顾,在讲述这些问题之前,首先要回答一个问题。

那就是为什么会有文革武斗呢?在许多不了解文革历史的人的眼中,文革武斗可谓是非常之莫名其妙的事情。两伙——有的时候还要超过两伙——同样喊着“毛主席万岁”的人,拿着包括飞机坦克大炮在内的各色武器,进行着殊死的搏杀,看上去似乎“他们都疯了”。

......各地的“革命群众”们还是分成了两派甚至不止两派,打得血流成河。要讲清楚为什么会发生这种现象,用简单的“所有人都疯了”或者别的什么理由一言以蔽之,是非常困难的。

事实上,文革武斗之所以会大规模地发生,体现的是一种深刻的社会冲突,这些武斗可以说是反映了当时中共统治之下各种社会矛盾的总爆发。对于这些武斗的情况,我们就从北京开始讲起吧。

要讲北京的武斗情况,是先要看北京的大学中红卫兵的分裂。如前所述,在文革初期,北京红卫兵中势力最大的是由干部子弟主导、执行“血统论”残酷迫害黑五类乃至大量其他民众的老红卫兵。随着这些老红卫兵的父母遭到造反派的大规模冲击、“联动”组织也在1967年初宣告倒台。然而,北京的造反派红卫兵们却没有保持团结,而是很快就分成了势不两立的对立派别。

在北京的大学中,他们分成了所谓“天派”和“地派”。要讲清楚天派和地派的来源,我们还是要从一个人讲起,她就是在北京的大学中点燃了造反之火的北京大学哲学系党委书记聂元梓。早在1966年5月25日的时候,她曾经贴出过被毛泽东称为“全国第一张马列主义的大字报”的文章,将矛头指向北京市委和北大校党委。此后,在1966年的最后几个月,聂元梓成功对抗了老红卫兵势力,她本人逐渐成为了北大内部的小毛泽东。1967年2月15日,聂元梓的御用组织“新北大公社”宣告成立,聂元梓本人则靠着这支拥聂的“聂卫兵”,在北大校内独断专行、搞起了对她自己的个人崇拜,并把不少曾经跟她一起造反、但不认同她工作作风的人都打成了形形色色的敌对分子,进行残酷的政治迫害。于是,不少北大的反聂派人士就聚集起来,形成了一个名为“井冈山兵团”的组织。

2、天派与地派

1966年6月,文革开始之际,红卫兵,高中生和大学生挥舞着毛泽东主席的《红色小书》,在北京街头游行。(图片来源: JEAN VINCENT/AFP via Getty Images)

另一方面,在1967年2月22日,北京高校红卫兵的跨校联席会议式的组织“首都大专院校红代会”成立,北大和清华的造反派头头聂元梓、蒯大富分别成了这个红代会的核心组长和副组长。可以说,这时候的聂元梓在理论上不但是北大红卫兵的老大,也是整个北京大专院校红卫兵的老大,风头一时非常盛。不过,她的造反上台,可谓是一个标准的“屠龙者变恶龙”,在红代会内部,她的独断专行也非常之不得人心。反对聂元梓的红卫兵中,以北京师范大学和北京地质学院的红卫兵最为积极。很快,这种不满就转化成了武斗。1967年4月8号,北京地质学院的红卫兵组织东方红兵团,与聂元梓麾下的新北大公社,在北京民族文化宫进行了一场武斗,双方互有损伤。三天以后的4月11日,地质学院和北师大的红卫兵们冲进了北大,要求聂元梓下台。聂元梓的盟友清华蒯大富则对北大进行增援,于是爆发了一场北大清华红卫兵大战地院北师大红卫兵的大规模武斗。

面对北大的乱局,中央文革进行了调停,要求外校外地学生一律退出北大,从而平息了这次武斗。然而,这仅仅只能短暂地平息一时的局势。接下来,在1967年4月20日,北京市一级的文革新政权北京市革命委员会成立,担任北京革委会主任的是毛派干部公安部长谢富治,聂元梓随之进一步“高升”,一跃成为北京革委会副主任,而这只能导致反聂派更为激烈的反聂行动。在这种情况下,北京的大学红卫兵们分成了针锋相对的两大阵营,也就是“天派”和“地派”。

所谓天派主要有三个头头,分别是新北大公社头头聂元梓、清华大学造反派组织井冈山兵团的头头蒯大富、北京航空学院造反派组织红旗兵团的头头韩爱晶。与他们相对立的则是地派,主要的头头有两个人,分别是北京师范大学造反派组织井冈山兵团的头头谭厚兰、北京地质学院造反派组织东方红兵团的头头王大宾。这两派之所以分别叫“天派”和“地派”,是因为两者的核心中分别有北京航空学院和北京地质学院的造反派,航空学上天、地质学下地,因此两派分别有了这样的名字。

天派和地派之间的矛盾,绝不仅仅是拥聂和反聂这么简单,事实上双方也有着相当广泛的政见冲突。总体上来说,天派相对更温和、地派相对更激进,不过这也不是绝对的,因为在当时的许多高校中也分成了针锋相对的两派,各自加入天地两大跨校阵营。有时候在一所大学的微观政局中,反而是加入天派那边的更激进、加入地派那边的更温和,双方是根据政治上合纵连横的考虑来选择加入哪个大阵营的。所有这些错综复杂的矛盾交织在一起,形成了复杂的政治站队和阵营划分。因此,我们很难用一种标签去定义天派是什么样、地派又是什么样。

武斗越演越烈。(图片来源:网络图片)

3、错综复杂的政治站队

一个很重要的例子,就是清华大学内的政治站队。当时,以蒯大富为首的井冈山兵团在清华内部被称为“团派”,他们虽然在大阵营站队上属于天派,但在清华校内却是更激进的一方。团派在清华内部的对手名叫四一四派、又称“四派”,是更为温和的一派,但在大阵营站队上又属于地派——在这里需补充的是,四一四派的得名,是因为它成立于1967年4月14日。

蒯大富之所以选择这种政治站队,一大原因是他在北京高校红卫兵的站队中是聂元梓的盟友。因此这就出现了看上去有些別扭的情况,在清华大学内部是激进派的蒯大富和团派,在整个北京高校红卫兵的阵营划分中站在了理论上的温和派那一边。在清华大学内部是温和派的四派,在整个北京高校红卫兵的阵营划分中站在了理论上的激进派一边。对于清华大学的两派来说,他们在北京高校红卫兵大阵营中的站队原因,可以说有很大的现实政治合纵连横考虑。这种现象,实际上在文革中也非常常见。

事实上,无论是天派还是地派,以及我们这里所说的温和派和激进派,都属于造反派。他们是在老红卫兵倒台后,造反派分化出的两派。那么,双方所谓“温和”与“激进”的差异点究竟在哪里呢?在这里,我们还是以清华大学为例看一看相关情况。在清华,温和的四派认为,该校原有的大部分干部应该留用,团派则认为要对这些人进行更为彻底的清算。随着清华校党委的倒台,团派和四派展开了激烈的争论。

根据文革史学者唐少杰的总结,双方各自的论点是:“团派主张‘文革阶级关系大翻个儿论’、‘文革前十七年黑线主导论’和‘文革是一场批(判)干(部)运动论’;四派主张‘文革阶级关系不变论’、‘文革前十七年红线主导论’和‘文革应使干部发挥中坚作用论’。”(见唐少杰:《清华文革“七.二七事件”》,载于《南方周末》2001年3月22日)可见,团派是一种激进的“革命派”,几乎彻底否定了文革前的十七年,视文革为一种彻底的革命;四派则是一种“温和派”,总体上肯定文革前的十七年。

四派与团派的分裂,使蒯大富在清华大学内部的权威受到了很大的挑战,原本计划在1967年5月30日成立的清华大学革命委员会,也因为两派的分裂而难以组建。事实上,四派有着相当完整的理论论述,他们的核心思想,体现在一篇名为《四一四思潮必胜》的文章中,这篇文章的作者是清华大学汽车系66级的学生周泉缨。周泉缨是个喜欢研究政治思想的人,曾被清华师生戏称为“周老六”,意思是说他是“马恩列斯毛”之后的第六个“理论权威”。《四一四思潮》这篇文章中提出了不少很成体系的观点,可以说是温和造反派对自身政治诉求的详细论述。

在这里,我们先来读一段它的内容:“十七年来我国的阶级阵线基本上是稳定的。经济基础基本上是共产主义化的。所以在文化大革命中阶级关系尽管有变化,但也不可能来个‘大翻个儿’,也决不可能划分什么‘老保阶级’‘造反阶级’。十七年来掌权的是工农兵还是工农兵,十七年来受压迫的资产阶级、地、富、反、坏、右,还是资产阶级、地、富、反、坏、右。而知识份子虽然在文化大革命中分化得更明显,但是基本阵线也是不变化。相应的政权,也是局部地改变的,而不是彻底的改变。”

在这里无需多言,就能看出这篇文章的“改良派立场”。

文革武斗场景十分惨烈。(图片来源: 网络图片)

这篇文章以及和它针锋相对的激进造反派的论述是如何展开的呢?通过了解这些论述,就能知道温和与激进造反派的政治理论究竟有怎样的区别:

一、温和造反派的政治主张是什么?

北京高校的造反派分成了天派、地派两大阵营。在理论上来说,天派相对更温和、地派相对更激进,但这也并非是绝对的。比如说,在清华大学的两派团派、四派中,属于天派阵营的团派反而是更激进的一方,而这是因为团派的头头蒯大富与天派头头、北大的聂元梓是政治盟友。因此,这种阵营划分的背后,实际上充斥着政治理念之外复杂的政治合纵连横关系。

不过,当时温和造反派和激进造反派互相之间政治理念的差异也是很大的。上一讲中,我们以清华四派为例,分析了温和造反派的政治观点。四派的政治理论,集中体现在一篇由这一派的理论家周泉缨所写的文章《四一四思潮必胜》中。当时,四派的主张包括“‘文革阶级关系不变论’、‘文革前十七年红线主导论’和‘文革应使干部发挥中坚作用论’。”《四一四思潮必胜》当中有这样的内容:

“十七年来我国的阶级阵线基本上是稳定的。经济基础基本上是共产主义化的。所以在文化大革命中阶级关系尽管有变化,但也不可能来个‘大翻个儿’,也决不可能划分什么‘老保阶级’‘造反阶级’。十七年来掌权的是工农兵还是工农兵,十七年来受压迫的资产阶级、地、富、反、坏、右,还是资产阶级、地、富、反、坏、右。而知识份子虽然在文化大革命中分化得更明显,但是基本阵线也是不变化。相应的政权,也是局部地改变的,而不是彻底的改变。”

通过这一段内容,可以很明显地看出四派不愿意彻底推翻文革前旧体制的那种“改良派立场”。

二、温和造反派对激进造反派的“阶级分析”

在接下来的内容中,《四一四思潮必胜》笔锋一转,对他们的对手、激进造反派团派进行了一次毛式“阶级分析”:

“一些资产阶级份子,地富反坏右及其代表他们利益的知识份子顽强地活动起来,他们自觉不自觉地混入了造反派的队伍(主要是团派)他们表现得‘极左’,对财产和权力的‘再分配’要求最迫切,他们咬牙切齿妄想一棍子把受蒙蔽的工农群众打成‘保守阶级’,而他们自己则成为压迫‘保守阶级’的‘造反阶级’他们仿佛也在革命的航船上划桨,但是他们的目的是把船撞到暗礁上,以便来个阶级关系‘大翻个儿’复辟资本主义。当然,他们也很清楚,在社会主义条件下,在毛泽东思想阳光下,他们自己在台前表演是不利的,因此他们拚命地在造反派内部寻找他们的代理人,通过他们来实现自己的企图。在实际中他们和他们的代理人往往利‘团派’中小资产阶级革命派革命家的狂热性去炮打无产阶级司令部。去打击四一四派,排斥一切受蒙蔽的群众和犯错误的革命干部,篡夺政权,为全面复辟作好准备。”

文章里面还进一步这样说道:

“从组织上看:四一四派的队伍是比较整齐的,造反派大多数的工农兵基本群众和劳动人民家庭出身的知识份子,以及大多数的党团员和干部,都是‘铁杆’的四一四派。而团派的队伍是称不得整齐的,还经常混杂着走资派,特别是没有改造好的地富反坏右以及代表他们的知识份子。”

如上一讲所说,团派的政治主张,乃是“‘文革阶级关系大翻个儿论’、‘文革前十七年黑线主导论’和‘文革是一场批(判)干(部)运动论’”,实际上就是希望整个推翻掉文革前的那个旧秩序。而根据四派的分析,团派之所以有这样的看法,本质上并非是因为团派更“革命”,反而是因为团派的“阶级队伍”不纯,混入了大量所谓“没有改造好的地富反坏右以及代表他们的知识份子”,导致“一些资产阶级份子,地富反坏右及其代表他们利益的知识份子”主要在团派中找到了他们的代理人。因此,四派将团派激进的主张,解读为团派希望借此机会颠覆整个中共的体制、实现所谓的“资本主义复辟”。从这种解读来看,温和造反派反而才是真正从事共产革命的人,激进造反派居然成了“反动阶级”的代理人。这种看法当然是一种非常武断的论断,不过它展示的两个现象非常有意思:

首先我们能看出的是,当时的四派固然不是像官二代老红卫兵那样主张“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的血统论分子,但他们的论述当中仍然对于造反派成员的“阶级出身”非常敏感,认为太多所谓“阶级成分”不好的人如果进入造反派中,会导致造反派成为这些人“复辟资本主义”的工具。

其次是,这篇文章中所谈到的,四派与团派成员的所谓“阶级成分”的差异,实际上并不是一个孤立的情况。当时,各地的造反派大都分裂成了温和、激进这两类,而在许多情况下,这两类造反派成员的所谓“阶级出身”确实存在着差异。

知名的历史学著作《剑桥中华人民共和国史》,也曾对当时那些“群众组织”中不同派系的所谓“阶级成分”差异问题表达了关注,有一段相当深入的论述,在这里我们来听一听它的内容:

“一份对广州近2200名中学生的抽样调查表明,占压倒多数的(73%)干部子弟参加了保卫党的组织,而半数多点(61%)的知识份子的子女和许多(40%)出身‘资产阶级’家庭的学生参加了造反派组织,尽管分析有所不同,但同样的数据表明,‘保皇派’组织吸引的大部分成员(82%)是干部和工人的子女,而“造反派”组织则主要从知识份子家庭(45%)吸收其成员。

“从毛主义者视野看这是一个最大的讽刺,因为情况不像当时大讲特讲的那样,参加反修革命运动最激进的学生并不是无产阶级的代表,而是资产阶级自己的代表。然而,从一种不太强烈的意识形态的观点来看,学生运动内部的分化就更容易理解了。对党批评最激烈的是那些从党的教育政策中得益最少的人,是那些其家庭是党的‘阶级路线’的主要受害者的人,而那些支持党、反对对党进行攻击的人,则是在入党、上大学和工作分配等现行体制中受益最多的党的官员的子女。”

(见《剑桥中华人民共和国史》第一篇第二章第二节《权威的垮台》)

可见,四派对团派的这种攻击虽然确实非常武断,但也恐怕并不是完全的空穴来风。当时温和、激进两派之间的政治观点差异,背后确实可能有一部分原因,来自于两派成员在所谓“阶级出身”上的差异。从这一点上来看,当时造反派当中的温和、激进之分,背后恐怕不仅仅是因为两者有政治理念上的差异,也有着社会冲突的因素。

三、温和造反派的核心观点:反对激进的“财产和权力的再分配”

《四一四思潮必胜》中又提出了一个很核心的观点,就是大谈文革应该要“巩固”和“团结”的问题,反对实行激进的“财产和权力再分配”。文章中这样说:

“从政治观点上,四一四思潮是比较符合毛泽东思想的。他们比较深刻地理解毛泽东关于防修反修的伟大理论,不仅牢牢地记住当前的主要敌人,坚决地打倒他们,为强化无产阶级专政而奋战,而且能够看到大革命以后的全面的阶级关系以及长远的防修反修的目标。对将受蒙蔽群众,努力团结他们,热情地帮助他们回到毛主席革命路线上来;对犯错误的革命干部和要革命的干部,四一四勇敢地保,热情地帮,大胆地用──所有这些都是防修反修必须的。

“而团派,由于他们的革命性是小资产阶级的,因此比较容易接受资产阶级反动路线所散布的打倒一切,怀疑一切,排斥一切的无政府思潮的影响,他们要‘大翻个儿’,妄图根本变更十七年来的基本的阶级关系,而重新划分什么‘老保阶级’和‘造反阶级’由‘造反阶级’来压迫‘老保阶级’,实现什么‘财产权力再分配’即是说要把‘财产和权力’重新分配给据说是‘对再分配有最激进要求的那一部分人’。这一部分人又是谁呢?是工人阶级和劳动人民吗?不是。他们是国家的主人,是有权的。对他们来说是如何掌好权,用好权的问题,是如何巩固和加强无产阶级专政的问题,而绝不是什么财产和权力再分配的问题,在社会主义社会里,在毛主席的革命路线占统治地位的新中国,在无产阶级专政的条件下,什么人没有权力和财产呢?什么人对此具有最‘激进’的要求呢?只能是被推翻的剥削阶级,只能是已经失去了生产资料的资产阶级,以及被取消了政治地位的地富反坏右。这样的‘再分配’干脆改名为反动阶级的‘反夺权’,不是能够说明它的实质吗?”

从上面的这些论述来看,四派眼中的文革,实际上就是一场对文革前的旧体制进行改良式修补的运动,而非一场彻底推翻旧制度的大革命。四派还认为自己代表的是真正的毛泽东思想,而看上去更为激进的团派并非更“无产阶级”,而是总体上属于一种“革命性是小资产阶级的”的势力。也就是说,四派在这里还是提出,自己比团派在“阶级”方面要更加“纯正”。

四派在他们的论述中,还提出要对95%以上的群众和干部进行团结,这样说道:

“只有四一四派能够团结95%以上的群众和95%以上的干部组成一支浩浩荡荡的革命大军,实现革命的大联合,四一四派必须也完全可以做到正确对待团派,团结团派和一切可以团结的力量,组成‘统一战线’共同对敌。但是这种‘统一战线’的领导权必须掌握在符合毛泽东思想符合无产阶级长远的最高利益的革命派手中,四一四派当仁不让地应当担负起这个历史任务,看不到这一点,在这种重要而艰钜的任务面前总觉得自己比暂时优势或暂时被团结在‘统一战线’内的其他派别矮一截,因而软弱退缩,迟疑不前,这是四一四派内部目前最主要的右倾危险。”

以上这些理论论述,就是当时温和造反派中具有代表性的政治观念。

(本文有删节,仅代表作者个人观点立场)