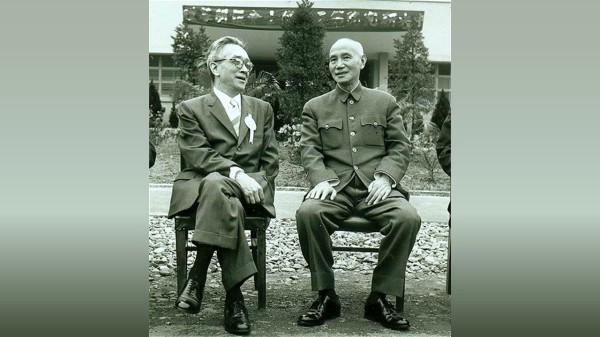

1958年台北,胡适和蒋中正合照。(图片来源:维基百科)

【看中国2021年4月8日讯】1954年,借由光明日报刊登的一篇《评〈红楼梦研究〉》的文章,在中宣部副部长周扬的组织下,掀起了一场轰轰烈烈的批判胡适的运动。第二年,作为这场运动的成果,是三联书店出版了八大册的《胡适思想批判》,全书洋洋洒洒300多万言。

这八大册书,远在美国的胡适是一篇篇都看过的。学者唐德刚曾问胡适说:这几十万字的文章,有学问吗?胡适的回答是:“没有学术自由,哪里谈得到学问。”

这话说到根子上了。当时大陆的知识分子,是在高层的号召下展开“批判胡适运动”的,许多人并非发自内心。有人根据相关资料做过分析,发现参与运动的知识分子大体分为四类。

第一类是紧跟形势,积极批判的,像郭沫若、艾思奇、李达、王若水、胡绳等左翼知识分子。这些人原本在思想上就与胡适所代表的自由主义思想格格不入,所以运动一来,无须动员,他们就积极投身运动,主动写文章批判胡适了。其中表现最为活跃的是郭沫若与王若水,“批胡运动”一开始,两人就分别写了不少批判胡适的文字。

对于自己的主动,郭沫若在接受记者采访时这样说道:胡适的资产阶级唯心论学术观点在中国学术界是根深蒂固的,在不少的一部分高等知识分子当中还有着很大的潜势力。我们政治上已经宣布胡适为战犯,但在某些人的心目中胡适还是学术界的“孔子”。这个“孔子”我们还没有把他打倒。

对此,胡适回应称郭沫若为“文化奴才”。郭的表现,在胡适并不感到意外。根据胡适的观察,郭沫若早就是擅长写阿谀奉承文章的能手了。1950年曾琦看见郭沫若写的《斯大林万岁》诗,深感厌恶,对胡适说:郭沫若是个无行文人。郭从前想加入少年中国学会,曾琦推荐了他,但李石岑等人不赞成。后来曾琦介绍郭沫若与宗白华通信,郭在一封信上说,曾琦“望之如天上人”。可见郭沫若是惯于做阿谀文字的。他在歌颂斯大林70寿辰的诗中这样歌唱到:“你是以宇宙的生命为秋,你是以宇宙的生命为春。而且空间不能限制你的伟大,而且时间不能限制你的长寿……原子弹的威力在你面前只是儿戏,细菌战的威胁在你面前只是梦呓,你的光热将使南北两冰洋化为暖流,你的润泽将使撒哈拉沙漠化为沃土,你的智慧将使江河改流,山岳奔走。”结果斯大林几年后就死了,证明郭的每一句话都是谎言。

对郭沫若等人的批判,胡适是不屑一顾的,他很担心的倒是那些留在大陆的好朋友会因此受到牵连。比如王若水在《人民日报》撰文说:“胡适……的学术思想,他的实验主义哲学却还影响着学术界。他的幽灵还附在俞平伯和其他一部分文化界人士的身上。”这样的文字就很让胡适毛骨悚然,天知道这几个字可以陷害多少人,可以清算多少人!

第二类是被迫参加批判的知识分子。这些人多数是胡适的好友与学生,这类知识分子以顾颉刚、杨振声、贺麟、金岳霖、冯沅君陆侃如夫妇、周一良、罗尔纲等为代表。此时的他们,在所有人都皈依国家管理的情形下,已经失去了自由谋生的权利,他们的批判文章更多的是划清界限,解脱自己,一方面反思自己受胡适思想毒害,一方面批判自己没有认清胡适的反动面目。贺麟的《两点批判,一点反省》、顾颉刚的《从我自己看胡适》、周一良的《批判胡适反动思想》、罗尔纲的《两个人生》、吴景超的《我与胡适――从朋友到敌人》等都是典型代表。

这些人在报刊上发表批判文章,但私下也流露不同看法。比如贺麟说:“俞平伯受胡适影响小,受周作人影响大,讲究趣味、闲情,不喜欢读政治书籍,弄不清为什么要从俞平伯这儿批判胡适思想。”还说胡适与曾国藩在政治上都反动,但“他们的文章、道德不坏”。又说:“胡适无论如何,你总得承认他在几年内写了几百万字,这种精神总值得我们学习吧。

对于这一类知识分子,胡适非常理解并且同情。晚年胡适在接受台湾记者曾虚白采访时说:大陆上有些文人、有些学者发表文字骂我,清算我的思想,这都是因为他们没有不说话的自由。我百分之百同情这些可怜的人,这些可怜的朋友,我一点也不怪他们。我不但不怪他们,我还要感谢他们。感谢他们什么呢?我感谢他们在那样的环境里,替我宣传了我的思想。

第三类是保持沉默的知识分子,以钱钟书、周作人、吴晗、千家驹、陈衡哲夫妇、曹诚英等为代表。面对新时代的转换,他们仍坚持保持自己的独立人格。钱钟书私下用英文跟杨绛交流说:If we don’t have freedom of speech,at least we have freedom of silence “如果我们没有了说话的自由,至少我们可以沉默。”钱钟书这么说了,也这么做了。在大陆如火如荼的批判胡适思想的运动中,没有看到钱钟书的任何文字。

与钱钟书同样保持沉默的还有周作人。对胡适,周作人并非没有自己的看法,但他一言不发,因为他羞于跟风投机。他在晚年写给鲍耀明的信中,表示了自己对胡适的看法:“胡博士亦非可全面抹杀的,所云学者成分多,亦是实话。”“胡君的确有他的可爱处,像其喜谈政治,自然也有他的该被骂的地方,唯如为了投机而骂之,那就可鄙了。我与适之本是泛泛之交(寻常朋友),当初不曾热烈的捧他,随后也不曾逐队的骂他。别人看来,或者以为是,或者以为非,都可请便,在我不过是觉得交道应当如此罢了。”

让人意外的是,除了钱钟书、周作人之外,吴晗与千家驹在批判胡适的时候,也保持了沉默。千家驹后来回忆说:“解放以后,全国掀起批胡运动,我如果把这些发表出来,则我自己亦难免挨批判。如果把胡臭骂一通,又难免言不由衷。所以只有效金人之三缄其口,因此在数百万字的批胡论文中,你们找不到我的片言只字。”

据谢泳《谁没有批判过胡适》一文考证,胡适的得意门生吴晗也没有写过批判胡适的文章。

到了“文革”时期,当胡适留存在大陆的资料被翻出来之后,尤其是吴晗跟胡适的通信被红卫兵查抄出来之后,吴晗也就大难临头了。

在批判胡适的运动中,有两位女性的沉默尤其令人可敬,她们是陈衡哲与曹诚英。1949年,陈衡哲与任鸿隽夫妇留在了大陆。他们都是胡适非常好的朋友。面对大陆如火如荼的“胡适思想批判”运动,两人都保持了沉默。在数百万字的“批胡”文字中,没有看到他们两人的只言片语。

不仅如此,就在举国批判胡适的时候,陈衡哲还通过留在美国的女儿,与胡适保持着秘密联系。

不仅陈衡哲如此,胡适的恋人曹诚英也是如此。曹诚英曾经与胡适海誓山盟,胡适也曾答应娶她,但当胡适跟妻子江冬秀提出离婚时,江冬秀大吵大闹,以死相逼,最终胡适退缩,背弃了曹诚英。但曹诚英并没有因为胡适的辜负而因爱生恨,更没有借批判胡适而发泄私愤。她始终以沉默维护着胡适的尊严,也维护了自己的尊严。

最后一类是坚决反对批判胡适的知识分子,以陈寅恪和容庚为代表。厦门大学教授谢泳通过研究史料发现,在批判胡适的运动中,个别人,如中山大学的教授容庚,在讨论会上公开发言为胡适的学术成绩辩护,并要求中大校刊发表他的发言稿。中山大学教授陈寅恪甚至反对批胡,斥责某些人做了应声虫,不辨真相,随声附和,是一犬吠影,百犬吠形。

在思想层面上,主张“全盘西化”的胡适与陈寅恪、容庚等人并不相同,但当举国上下都批判胡适的时候,陈寅恪与容庚却坚守住自己的道德信念,绝不盲从。

民国时期,容庚对胡适、俞平伯等人的《红楼梦》研究,写过非常犀利的批评文章。到了1950年代,当绝大多数知识分子相应号召,纷纷批判胡适以表示进步的时候,容庚却公开表示反对。体现出中国传统知识分子的脊梁,学术是学术,政治是政治,绝不混淆,更不为了爬高而充当御用喉舌,违背本心而刻意奉承。

跟容庚一样,陈寅恪也一直坚持着“吾道一以贯之”的原则,对那些趋炎附势生性善变的知识分子,深恶痛绝。正是基于这样的精神底色,当绝大多数知识分子批判胡适的时候,陈寅恪等人不仅坚决不批,还要为胡适辩护。

抗战时期,中央研究院院长蔡元培在香港逝世,需要重新选举。已经一眼盲残的陈寅格,特地从昆明赶到重庆,公开声明:“千里而来只为投胡先生一票。”当时蒋介石下了一张条子,暗示人选已经属意顾孟余。这下惹恼了陈寅恪、傅斯年等学界巨匠,陈寅恪大声疾呼:“我们总不能选几个蒋先生的秘书当院长吧。”并在蒋介石的招待宴会上,强调中研院院长必须在外国学界有很高声望,胡适在国外学术界的影响,中国文化界无人能及,顾孟余等更是望尘莫及。最终在陈寅恪傅斯年的支持下,胡适票入三甲,被蒋介石圈定为中央研究院院长。

十多年后,世易时移,白云苍狗,天地变色,胡适成了举国批判的罪人。数不清的知识分子,纷纷与其划清界限,避之唯恐不及。惟陈寅恪等人毫不退却,坚守前议不变。数十年后回顾,那八大册《胡适思想批判》,洋洋300多万言,毫无学问可言,反而打肿了自己的脸。