【看中国2019年4月5日讯】上海常德路,路并不长,很美。张爱玲就是在这条路上的艾丁顿公寓创作、恋爱、结婚。还有聂耳的明月社,旧址在这条路上的恒德里。不远处的嘉禾里有郁达夫的旧居,他经济状况不佳,住的是一栋很朴素的石库门。

这就是常德路,有书香,有琴声。

01

3月,传来一则消息,常德路上的一片小店的店招统一换成了黑底白字,愕然。被网民嘲笑为“清明风”,其实还是客气。

常德路上出现的黑底白字招牌(网络图片)

主管部门回复说“区工人文化宫在外立面整治过程中,对店招店牌设计的颜色搭配考虑不够周全”,并承诺及时整改。

店招是各家店铺的事,重庆小面的馆子和本帮菜馆的招牌为什么要一样的配色?中国人很早就有店招,唐诗有“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”,意境很美。《清明上河图》里也画了店招,形制也并不统一,有的杵在地上,有的悬在门前。

原本黑底白字的统一招牌现在已经被绿色布条遮挡(图虫创意)

若按照今人的标准去衡量,多半是不行的。有的涉嫌违章搭建,有的存在安全隐患,诸如此类。大概都要整齐划一,黑底金字的大牌子挂上门沿。整齐,但不美。就像每一个人的脸上都画上一条一字眉,连环画都不能如此。

错落有致,方能入画——我们的城市能入画吗?

02

十几年前,我到北京工作了一段日子,住在建国门附近。

一个初冬的夜晚,我出门买烟,宽大笔直的马路愈发显得冷清。走了几个街区都是重复的景色,只有大片的居民区,四四方方的房子矗立着,却没有找到上海随处可见的便利店。抬头看,天际线和大马路一样横平竖直,单调乏味。何等无趣的城市景象?

这种源于苏联的城市模式与建筑风格,是“人的异化”的极致表达。没有情感、没有趣味、没有任何个性化的追求,只是一部庞大、冷漠的机器。人,不过是这部机器中微不足道的零部件。时至今日,我们还没有走出那种观念的阴影。

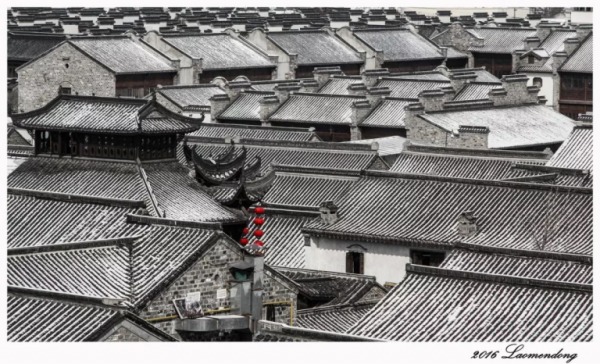

南京老门东(图虫创意)

南京,是我很喜欢的城市。有紫金山、有玄武湖、有秦淮河,都是胜景,这在大城市里并不多见。老南京城也充满了市井的氛围,南北美食在街巷里隐藏,古刹的晨钟暮鼓与广场舞的热闹音乐相安无事。

但是,跑到河西新城,我感受不到这是金陵的风韵。整齐划一的街面,宽大笔直的马路,横平竖直的天际线——唯独多了超高层的新地中心双子楼突兀地竖在那里,左面一个像烟囱,右面一个也像烟囱。建国门的老苏式街区相比,并没有什么进步——同样整齐得面目可憎,没有人间气象。

中国城市的新城区大都如此,分不清彼此,仿佛规划设计者存心要把地图抹平。而且,在他们的图纸上从来都不给城市的空间留白,整整齐齐地码满了毫无趣味的建筑。没有街市喧哗、没有曲径通幽、没有小巷深处的惊喜,大片钢筋水泥的丛林铺天盖地而来,人是如此渺小。

南京河西新城(图虫创意)

城市管理者的思考角度更为功利化,对整齐统一近乎偏执的爱好,恨不能把城市变成了冰冷的工业产品,不似人间。

整齐划一的呆板是一个极端,另一个极端则是怪异到匪夷所思。在这二十年里,所谓的“城市新地标”屡屡被吐槽:

上海LV大厦,一只白色巨靴踩在仙霞路上;

河北三河天子酒店,早在2011年就以“最大象形建筑”登上世界吉尼斯纪录,三尊巨大泥塑堪称奇观了;

三亚大东海1号港湾城,土豪金大菠萝霸气十足;

还有河北白洋淀荷花大观园金鳌馆,一只世界最大的巨鳖镇守一方;

北有巨鳖,南有巨蟹,昆山市巴城蟹文化馆尽显无肠君的风采……

这张名单可以排得很长,有“国际建筑设计大师”的大作,也有纯属国产的奇葩。共同的特点是巨大,好几件都荣获了“世界最大XX”的殊荣,压倒性的庞大体型秀,可见设计者的想象力匮乏。

难道这些城市需要以挑战审美趣味极限的方式树立地标吗?无法理解的是,这些大而不当、令人难堪的建筑是怎么通过复杂的审批程序拔地而起的?

03

城市是这个时代的缩影,时代的精神在城市的天际线上暴露无遗。当我们单纯追逐繁荣与发展时,美与我们渐行渐远。没有对“美”存在敬畏,更谈不上追求,所有和审美有关的领域都变得似是而非。

当下,除了参加艺考,哪有什么美育?一代人又一代人就是这样被“生产”出来。美感的贫瘠,已经成为这个时代的灾荒。

时尚圈制造的是娱乐消费,“网红脸”和“小鲜肉”被工业化地批量制造,这是审美吗?

叶永青的抄袭事件刚被曝光,这不过是中国当代艺术类模仿成风的冰山一角——圈里对这类现象有个专用词,“挪用”。

审美从未如此远离公共生活。“爱美之心,人皆有之”,却只是在美容院、化妆品柜台的私人消费,贫乏得可怜。那个曾经是诗与画的国度去哪儿了呢?

上海常德路旁的“废墟涂鸦”(东方IC)

愤世嫉俗者批评这是市场经济、商业繁荣的后果,“人欲横流”的老生常谈说明不了什么问题。文艺复兴时代的意大利可不是禁欲者的天堂,美帝奇的金币在伟大的艺术品中升华,骄奢的罪过因大师们的灵感得到了净化。

即便是石崇的炫富,也要以“五十里锦障”诗意地表达。今天,没有美帝奇,也没有石崇,只有豪车、名表的银货两讫,简单粗暴得令人发指。

在我们走向繁荣的道路上,不断追逐、超越,把人性中无法加工成“有效部件”的部分当作包袱扔掉——美有用吗?能否量化为某种效益?如果不能,就不予重视。

任谁一拍脑袋,就可以让一条文化名街的街景变得滑稽,让巨大丑陋的建筑野蛮生长?丑并不可怕,可怕的是丑得那么轻而易举,丑得那么风格一致,丑得那么见怪不怪。

在这个繁荣的时代,我们到底丢失了什么?