(图片来源:Adobe Stock)

【看中国2018年11月6日讯】二战结束之后,“美利坚秩序”取代“不列颠秩序”成为历史的必然趋势。然而,美国并未做好这样的准备,大部分美国人渴望像一战结束之后那样,重新回到“光荣的孤立”之中,“看看电影,喝喝可乐”,自己关门过好日子。然而,苏联愈发咄咄逼人,中国局势岌岌可危,欧洲一片断壁残垣,亚非大地拉赤祸蔓延,美国岂能置身事外?

此时此刻,美国有一群被称为“外交贤哲”的英雄挺身而出。他们不是好莱坞系列电影“复仇者联盟”中那些拥有超自然能力的拯救者,他们却用智慧、学识和勇气大胆地创造了“美国世纪”、建立了“美利坚和平”。他们不是总统,却是总统的大脑。华特・艾萨克森、艾文・汤玛斯所著的《美国世纪的缔造者》一书,讲述了这群人在二战中和冷战中如何击败邪恶、捍卫自由的故事。

该书的副题是“六位朋友和他们建构的世界秩序”,这“六位朋友”包括:

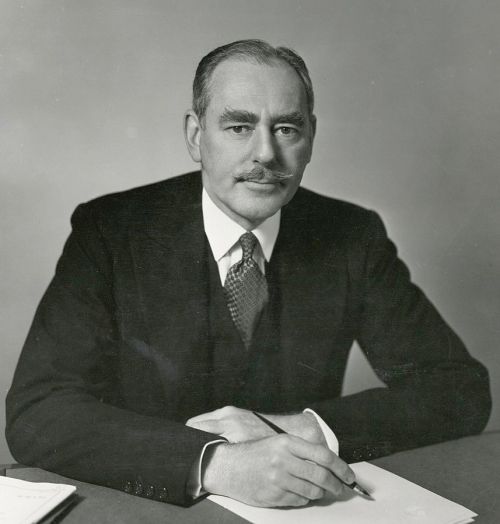

哈里曼,原本是富可敌国的“铁路大王”,却甘愿放弃自己的王国,投身公职,先后担任美国驻苏联大使、副国务卿和国防部长

(图片来源:维基百科/公有领域/CC0,如无标注,下同)

艾奇逊,长期担任国务卿,对杜鲁门主义的贡献大于杜鲁门总统,对马歇尔计划的贡献超过马歇尔将军

麦克洛 伊罗威特

麦克洛伊和罗威特,两人战时担任作战部长史汀生的副手,战后在外交界、银行界和国际关系领域大展身手;

波伦,驻苏联和欧洲的重要外交官,国务院外交政策的主要制订者

肯南,智者中的智者,虽然他的官职在这群人中偏低,且性格内向,晚年退居普林斯顿,离群索居,却因其远见卓识而被誉为“冷战之父”

他们都毕业于常春藤名校,游走于政商法领域之间,远离大众舆论,傲慢地避开国会,面对着来自左右两面的抨击,一方面秉持着大西洋主义,继承英格兰清教徒的精神,帮助西欧复兴;一方面奉行围堵政策,主张大力遏制苏联的扩张,捍卫美国的国家荣誉与对世界自由的承诺。

这群人的家庭出身、性格特质、交际范围各不相同。比如,出身平民家庭的肯南从来没有融入过以哈里曼为首的那个富豪圈子。但是,他们生正逢时,因缘际会,并肩作战,朝着同一远景大步迈进。他们从小在自教导学生要效忠国家的传统私立学校念书,成年时的那个时代大家真诚相信美国具有为世界服务的责任。他们掌握权力的时代正值华盛顿的黄金岁月,正如乔治・鲍尔所说,“于是善加利用美国在全球局势中崛起的良机。那个年代我们不重节俭,不担心平衡预算,重点在于我们要如何拯救世界”。终其一生,“他们不是将自己视为公众人物,而是视为公仆。因为不必关注自己,他们奇妙地获得了自由与权力。他们可以将自己因长期接触广大世界而培养出来的特殊能量,投入战后重建与保卫百废待举的西方的任务中”。

美国没有贵族,美国却有这群充满贵族风范的人物。他们将担任公职视为荣誉,超越党派利益,不刻意讨好媒体和民意——他们也不必面对选举的压力。如今,在华府及世界任何一个国家的权力中枢,这样的人物“多乎哉,不多矣”。两位作者感慨万分地指出:“他们为历史的机缘而达成远远超过个人身份的成果。因为具有共同的愿景,因为信任关系而获得力量,他们勇敢面对一个艰困时代的挑战。在他们的责任感与共同智慧中,他们发现了形塑世界的力量。”他们中的大部分人并未活到亲眼看到苏联解体的时刻,而看到这一切的肯南偏偏心中充满忧伤,他多么希望俄罗斯仍保有契诃夫和托尔斯泰的温情与爱。他们没有像战场上的战士那样得到勋章,但他们的精神与思想启迪人心、激励后辈。

“冷战之父”乔治・肯南:他更像一位英国人

引导美国打赢冷战的,与其说是雷根或老布什,不如说是乔治・肯南。前者是台前行动者,后者是幕后思想者。

肯南不是那种老练的政客,他更像忧郁的诗人和哲学家。《华盛顿邮报》专栏作家法里德・扎卡里亚在为肯南的日记所写的书评中指出,肯南是一位如此矛盾的人,他最早主张遏制苏联,美国保持强大的军力,却又对使用军力极为谨慎,认为只要能用言辞解决的问题最好不要用武力,从而被归入鸽派的行列。他不喜欢现代时尚的东西,他本人就像是一件老古董。“一切保守主义均始于感物伤怀。”安德鲁・萨立文(Andrew Sullivan)写道,“若无感物伤怀之情,‘保守’之意从何谈起?”这正是艾德蒙・伯克长盛不衰的经典著作《反思法国大革命》哀叹旧世界一去不复返的原因。

在保守主义的意义上,肯南甚至比大部分英国人更像是英国人。一九三四年九月,肯南在美国驻莫斯科大使馆参与一场英国自由派人士的茶会,当时在座的有英国费边社会主义的创始人西德尼・韦伯。肯南写道,英国自由派“思维非常抽象,很容易因为表面上的姿态而对共产主义信以为真。在内心深处,他们永远不会愿意成为布尔什维克,他们仅仅是地地道道的英国人。”后半句话,其实是肯南的“夫子自道”。他深深地知道什么是英国留给美国的最宝贵的遗产:普通法、代议制、个人主义、自由市场经济及对私有产权的保障。

而在这一切的背后,肯南的观点植根于历史、哲学以及信仰——尽管肯南不是传统意义上的基督徒,但他对基督信仰的论述仍然让那些自由派和不信派大吃一惊。肯南在一九八零年的耶稣受难日写道,他为众生和耶稣写了一首措辞优美的赞歌:“造物易朽……最伟大、最神奇之奇迹……乃是各各他之山……一个人,一个犹太人,持有异见的先知,在两个盗贼的陪伴下钉上十字架……此人教诲有二:一是博爱……二是以自悟、自省之心获得救赎之可能……合二为一:博爱与救赎……建立起整个伟大文明,巧夺天工,无数大教堂拔地而起……塑造并规范一代又一代人的心灵与价值观——在人类文明的精华上烙下独特的印迹。”信仰是文明的根基,在此意义上,肯南也是一名虔诚的朝圣者。

肯南的出现,如同诗人冯至的诗句所描述的那样,“在漫长的岁月里忽然有,篲星的出现,狂风乍起”。肯南晚年在普林斯顿几乎退出了所有的社团,包括跟政治和学术毫无关系的美食协会。而他离选举最近的一次是一九五四年,有一名农夫前来敲门,劝他出马竞选国会议员。他颇受感动,答应了,却惊恐地发现如果自己要参选,普林斯顿高等研究院就无法继续支付薪水给他。肯南没有那样的财力,又不愿求助于富豪们,便退出了竞选。幸亏他退出了,因为他显然不是那种能够讨选民欢心的政客。

他们为什么挺身对抗苏俄?

肯南享受孤独,又不乏愤世嫉俗的感叹。毫无疑问,没有任何一个美国人能比肯南更了解俄国,肯南也知道,“充满矛盾的俄国对美国人来说是一个谜,将会有很多人大谈有必要‘了解俄国’”,但他又无可奈何地承认,“不会有空间容得下真正愿意承担这个棘手任务的美国人。那个人他能期待的顶多就是一种孤寂的喜悦,他一个人终于站上寒冷又荒凉的山巅,那里少有人去过、少有人能跟随,也极少有人会愿意相信他去过”。这种孤独的英雄的意境,大概只有在柳宗元的诗句“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”以及古龙的小说中才出现过。

肯南在踏入外交事业初期就是敏锐的观察者。一九三三年十二月,他与首任美国驻苏联大使一起抵达苏联,很快便领悟到苏维埃制度的残酷现实,而许多西方人当时还蒙在鼓里。战后,肯南本来有望长期担任美国驻苏联大使,却因为一次无法遏制的愤怒言论而被迫离职。有一次,肯南的孩子从大使官邸的篱笆中伸出手去,跟外面的几名俄国孩子握手,孩子之间的友谊可以超越国籍,俄国警察却跑过来粗暴地将那些孩子赶走。目睹这一场景,肯南写道:“我耐心地观察这个完全邪恶、胆小、老旧的孤立政权的面孔,就算是一个外国官员还是得屈服于它。不过此时我却动怒了。”几天后,他出差经过柏林机场,对记者说,“担任驻俄国大使有如在二战中在纳粹德国遭到短暂拘留”。史达林对肯南将苏联与纳粹德国相提并论感到十分愤怒,随即宣布肯南为不受欢迎的人物,禁止他返回苏联。

同样长期出使莫斯科的波伦也有类似的感受。有一次,波伦和副手在莫斯科河划船,他们很高兴地发现跟踪他们的秘密警察不会划船。那些警察焦急地对着无线电大喊。最后,就在两个美国人即将离开视线范围时,一艘警用快艇前来继续监视任务。波伦多次提及这个细节,对这个警察国家深恶痛绝。当他离开莫斯科时,兴奋之情比抵达时更强烈,他甚至描述说:“那就像从一个氧含量足以维持生命、但不足以产生任何心理或精神振奋的房间,走到外面呼吸到清新的春天空气。”

肯南和他的朋友们从来不曾对苏联存有幻想,他们与西方知识界亲苏联的左翼思潮针锋相对。在索尔仁尼琴的《古拉格群岛》在西方出版之前,亲苏联的左翼思潮一直占据主流地位。对于“意识形态究竟在苏联扮演了什么角色?”这个问题,肯南敏锐地指出:“马克思主义主要是俄国当前统治者的‘遮羞布’,用来将警察国家手段、封闭社会,以及扩张主义的野心予以合理化。在这套以利他为基本目的的教条中,他们发现了一些理由来解释他们对外界根深蔕固的恐惧,也为他们只懂得用独裁方式来统治的作法辩解。这就是为什么苏联的目标必须庄严地用马克思主义的象征符号来掩饰,也是为什么谁都不应该低估苏联事务中主义教条的重要性。”肯南认为,马克思主义不是苏联扩张主义的起因,不过它“加了蜜糖的承诺”使得传统的俄国观念比以往更加危险而狡诈。如此盖棺定论,亦可用到今日的中国身上。

一言以蔽之,这群“外交贤哲”反抗苏联力量扩张的主要原因,与此后激励多数美国人的原因一样:厌恶极权体制对向往自由生活的人的压迫。在他们心目中,自由贸易、自由市场与自由人之间有一个不可分割的连结。

新时代呼唤“新贤人”和“新思维”

这群“外交贤哲”内心抱着一种特殊使命感,核子武器时代的安全将需要某种“美利坚和平”,而美国必须接受领导的责任。他们深信,美国与世界安全的最佳保障将是在各地建立民主代议制政府,这些政府的本质就是爱好和平,而非好斗侵略。而像他们这样了解美国必须具备决心并参与其中的人,也必须起身领导。麦克洛伊喜欢谈古希腊的“伯里克利时代”,当时具备无私理想的伟大国家就是由具备同样无私动机的伟大人物所领导。

他们果然一手创造了美国的“伯里克利时代”。他们相信,自由活络的世界贸易体系会带来更大的繁荣与更高的长久和平的机会。“他们在背景与血缘上的自然关系都与英格兰及欧洲有关,他们也都十分清楚,旧世界的文化与商业无论多么衰败,还是他们本身传承的基础。”他们迫使一个谨慎的国家勇于面对它的全球性义务,而且展现征服者的宽大胸襟,在第二次世界大战之后同时协助友邦与敌国进行重建工作。这群人创建了一个联盟,在往后四十年稳稳确保西方不受侵略。“相较于先前的所有帝国,美利坚和平确实极为慷慨与理想化,有时甚至过了头。”

这群外交贤哲的遗产是联合国、北约、世界银行、世界贸易组织等跨国组织。然而,时至今日,这份遗产已经衰败不堪:比如,联合国人权理事会变成了一群人权记录劣迹斑斑的流氓国家的俱乐部。抱残守缺不再是像先辈致敬的最好方式,新时代呼唤“新贤人”和“新思维”。那么,谁是有“新思维”的“新贤人”呢?

虽然离开白宫,但在思想观念上对川普(特朗普)总统仍存有相当影响力的班农(Stephen K.Bannon)或许是其中一个。班农从中共十九大上冗长的报告中读出了:“儒家重商主义的权威模式已经赢了。犹太基督教的自由民主,自由市场,资本化的西方已经输了。”班农认为,现在的中国就是上世纪三十年代的纳粹德国,美国不能继续姑息、绥靖。他呼吁美国和西方奋起迎战:“修昔底德说,幸福生活的关键是自由,自由的关键是勇气。丘吉尔曾说,勇气是所有美德中最重要的,因为有了勇气其他的美德才有支撑。”

班农(Sean Gallup / Getty Images)

美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表对中国政策的演讲时,特意提名称赞的中国问题专家白邦瑞(Michael Pillsbury),或许也是其中一个。白邦瑞第一个指出,“中国梦”就是中国洗刷百年国耻、取代美国、称霸全球的梦:“我和我的同僚长久以来对中国无知……我们正在输掉比赛。事实上,我们根本不知道比赛已经开始了……”白邦瑞极力呼吁美国政府,赶快认清现实,对中国展开反制措施。否则,中国赢定了。奥巴马时代,他的呼吁石沉大海;川普时代,美国政府听到了他的声音。

白邦瑞(图片来源:美国之音/公有领域/CC0)

曾经是《华尔街日报》驻北京记者的博明(Matt Pottinger)或许也是其中之一。十多年前,中国警察冲进博明在旅馆的房间,将他的采访笔记一页页撕碎,然后冲进马桶。博明在中国工作了八年,这还不是最糟糕的待遇,他曾遭到安全人员殴打,因报道中共官场贪腐而遭公安拘查。川普上任后,博明成为白宫特别助理、国安会亚洲事务主管,是白宫唯一的中国通。他的中国经验肯定影响他的东亚战略思想和视野。香港政治评论家李怡在《一个中国通的故事》一文中写道:“看到曾在中国受尽警察凶恶对待的一位记者居然成为美国总统对华政策的关键人物,中国的掌权者会怎么想呢?他们或许会想:若早知如此,当初对他宽容些就好了。但他们更可能会想的是:那时如果把他打死或弄残就好了。”

班农、白邦瑞、博明等人扭转了基辛格以来美国错误的对华政策。上一代的贤哲们已经将苏联扫进了历史的垃圾堆,这一代的贤哲们必定能将中共扫进历史的垃圾堆。