布痕瓦尔德集中营,埃利·维瑟尔为地上2層的左起第7人,位在木柱旁、時年16歲(图片来源:维基百科)

【看中国2017年8月14日讯】埃利・威塞尔是纳粹大屠杀的幸存者,终其一生,他都在为那些在灾难中逝去的人们发声、作见证。他奔走世界各地,接受访谈、发表演说,即使嘴角的皮肤已经变得松松垮垮,他还是大声抗议儿童在战火中被用作人肉盾牌。

当大多数人选择遗忘这段惨痛的历史时,威塞尔却一生与遗忘作斗争。他认为遗忘是对受难者的再次谋杀。“如果我们遗忘了,我们就是罪人,就是帮凶。拒绝记忆必将使我们重复过去的灾难和战争。”

在去世前的半个多世纪里,威塞尔以平均每年写一本书的速度,写下近60部作品,包括自传、小说、戏剧、诗歌,主题大多是关于大屠杀记忆,其中1958年出版的自传《夜》是记录纳粹大屠杀的经典作品。今天,几乎所有世人都听闻过“集中营”背后的悲惨与屈辱,并深刻反思纳粹反人类的罪行,这多少归功于威塞尔的努力。

1986年,威塞尔以全票获得诺贝尔和平奖,理由是:这位大屠杀亲历者通过写作“把个人的关注化为对一切暴力、仇恨和压迫的普遍谴责”。

2015年4月16日,放置在前纳粹德国奥斯维辛集中营门前铁轨上的纪念标志(图片来源:Getty Images)

永世难忘的黑夜

威塞尔1928年出生于匈牙利的一个犹太人聚集区(今在罗马尼亚境内),一个拥有1.5万犹太人的社区。威塞尔家里共有四个孩子,他还有两个姐姐和一个妹妹,父母开了一家商店,生活还算安定。

威塞尔自幼便埋头读书,不到13岁已经沉迷于神秘主义世界,而他父亲警告他不到30岁就冒然进入神秘主义世界是很危险的。但他还是找了一个师傅学习奥秘教义和《大光明经》,以及犹太圣典《塔木德经》。学习之余,他每天晚上与大人们一起收听伦敦的广播,期待听到纳粹德国垮台的消息。

1944年春天,苏联前线传来令人振奋的好消息,德国快要崩溃了。人们兴奋地说,“红军正在大踏步前进……希特勒再也不能伤害我们了……”

这一年,威塞尔还是个15岁的少年,然而他却迎来了人生的黑夜,永世难忘的黑夜。多年后他在自传《夜》中写道:

我永远不会忘记那天夜晚,那是在集中营度过的第一个夜晚,它把我的整个一生变成了漫漫长夜,被七层夜幕严裹着的长夜。

我永远不会忘记那些烟云。

我永远不会忘记那些孩子们的小脸,他们的躯体在岑寂的苍穹下化作一缕青烟。

我永远不会忘记那些火焰,它们把我的信仰焚烧殆尽。

我永远不会忘记黑洞洞的寂静,它永远夺去了我的生存意愿。

我永远不会忘记那个时刻,它戕杀了我的上帝、我的灵魂,把我的梦想化成灰烬。

我永远不会忘记这一切,即使我受到诅咒,像上帝一样永生不死。

永远不会。

埃利・威塞尔(Elie Wiesel)(图片来源:Getty Image)

沉默压倒了反抗

1944年3月,纳粹德国军队开进了匈牙利,对犹太人进行种族隔离,严禁犹太人拥有黄金、珠宝和任何贵重物品,所有犹太人必须佩带黄星。可悲的是,大多数犹太人并未感到恐惧,包括威塞尔的父亲,他认为局势并非无可救药,“佩戴黄星又怎样?总不至于杀人吧?”

紧接着,犹太人被禁止去饭店、教堂,不能乘坐电车,晚上6点后不得上街。随后,所有犹太人被赶到几个集中的区域内,用铁丝网团团围住。直到这时,犹太人还未感到恐惧,甚至认为这是好事,他们不再担惊受怕、不再痛苦,像兄弟一样住在一起。

然而很快,匈牙利警察拿着枪和警棍,冲进犹太区,不加区辨地驱赶老人、妇女、儿童和残疾人。他们像牲口一样毫无反抗地被押上了开往奥斯维辛集中营的火车。

那里是真实的人间地狱:空气中弥漫着燃烧尸体的恶臭,婴儿被扔进坑里焚烧,警官挥动指挥棒决定生死。威塞尔一家人在指挥棒下分开了,他和父亲去了左边,母亲和姐妹们去了右边,谁都不知道哪边通向监狱,哪边通向焚尸炉……

眼前的残酷现实让威塞尔和他的犹太同胞们惊恐得呆若木鸡。“我们不能像屠宰场里杀牲口一样被杀掉。”年轻人准备反抗。但是,长辈们恳求儿子们不要干蠢事,“千万不要自暴自弃,虽然人家把刀悬在我们头上,但智者教导我们……”

反抗的气氛被压制了,沉默像瘟疫一样传染了每一个犹太人。邪恶的力量却更加猖狂,威塞尔刚到集中营的那一晚,就有大约9000名犹太人被杀害,包括他的母亲和妹妹。

此后,每天都有几千人被送进焚尸炉。身体强健的犹太人被选为焚尸工。有人被迫将亲生父亲的尸体扔进焚尸炉,也有人将亲生儿子的尸体扔进焚尸炉。

波兰犹太人被德军逮捕(图片来源 维基百科)

恐惧扭曲了人性

极端的苦难和恐惧,使犹太人的道德观念彻底扭曲了,求生的意识压倒了一切,怜悯、同情、愤怒、怨恨统统成为多余的感情。

当威塞尔的父亲被囚头用铁棍猛揍时,他内心里责怪的竟是父亲,“我看着父亲挨打,一动不动,一声不吭。实际上,我当时非常想悄悄溜掉,以免挨打。尤其是,当时我很生气,不是生囚头的气,而是生父亲的气。他为什么要惹囚头发火?集中营的生活让我是非倒置。”当父亲躺在病床上,用嘶哑的声音呼唤儿子的名字时,威塞尔没有动,“他临死前呼唤的是我的名字,而我,不敢也不愿回应他。”

在拥挤不堪的牲口列车里,他们连续五六天都没有东西吃。生死存亡大大地激发了他们的兽性,面对同胞的死无动于衷,将他们扔出窗外,“就像扔掉一袋面粉”。

在被转移到布肯瓦德集中营的过程中,威塞尔看到有人往车厢了里投进一块面包,看里面的犯人互相争抢取乐。其中一位老人抢到一小块面包,正要放进嘴里,他儿子向他扑来,将那块面包夺了过去。老人瘫倒在地,死了。就在儿子开始吞食面包的时候,一群人向他扑过来。当人群散开时,威塞尔看到身旁躺着两具尸体,一个是父亲,一个是儿子。

上帝吊在绞刑架上

在集中营,威塞尔见过多次绞刑,但从来没见过一个受害者哭泣。这些饱受摧残的躯壳早已忘记了苦涩的眼泪。

一次,有三个人同时被送上绞刑架,两个成年人和一个小孩。行刑是当着数千人的面进行的。“自由万岁!”两个成年人高喊。但那个孩子一声不吭。当三把椅子被踢到后,两个成年人死了,舌头翻了出来。而那个孩子因为体重太轻,半死不活地挣扎了半个多小时。威塞尔听到后面有人呻吟:“上帝呀!上帝在哪里?”威塞尔的心灵深处,一个声音在回答:“上帝在哪里?就在那儿——吊在绞刑架上……”

对威塞尔来说,尼采的呼声几乎就是活生生的现实:上帝死了!带来爱、温暖和安慰的上帝消失了,永远消失在人类大屠杀的烟霾中。

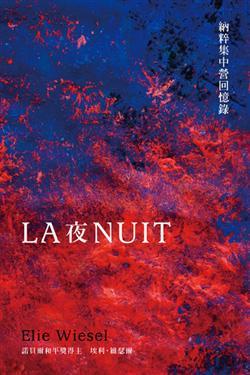

埃利・威塞尔所著《夜》(网络图片)

“我不再沉默”

1945年4月10日,历史的车轮开始逆转,第一辆美国坦克开到了布肯瓦德集中营大门口。幸存的2000名囚徒得救了,已经六天滴水未进的威塞尔被送上一辆满载孤儿的列车,获得了法国儿童救助慈善机构收养。威塞尔的两个姐姐也幸存了下来,被送往法国的孤儿院。

威塞尔19岁开始从事记者工作,同时在唱诗班教授希伯来语。1949年,他作为法国《方舟报》的特派记者前往以色列,后来被以色列《新消息报》聘为驻巴黎国际通讯员。

在二战结束的头10年,威塞尔一直把这段痛苦的往事深埋在心底。后来,在法国诺贝尔文学奖得主弗朗索瓦・莫里亚克的鼓励下,他用意第绪语写下了长达900页的自传体回忆录《而世界依然缄默》,之后,他用法语创作了这本回忆录的缩减版,并命名为《夜》。但当时沉重的主题并未获得广泛关注,直到威塞尔与获得诺贝尔文学奖的美国作家索尔・贝娄一同接受电视访谈时,才终于获得关注。曾受冷落的《夜》在西方一再重印,最终被翻译成了30多种文字,仅在美国就卖出了上千万册。此后,他又陆续出版了57部关于大屠杀记忆的著作。

他还在纽约开始关于大屠杀的系列讲座,演讲总是座无虚席;为苏联的犹太人书写“个人报告”,批评禁止犹太人移民的政策;推动筹建“美国大屠杀纪念馆”,还把自己和父母曾住过的房子建成了一座博物馆。

面对权力,威塞尔也毫无怯色。1985年,他为阻止里根访问有党卫军成员埋葬的比特堡德国烈士陵园,曾公开批评说:“总统先生,那里不是你该去的地方,你应与遭受纳粹迫害的人站在一起。”

“面对邪恶,我们必须干涉”

1986年,威塞尔被授予诺贝尔和平奖。时任诺奖主席阿尔维克称他为“从死亡集中营深渊中走出的人类信使,传递着互爱和救赎的信息”。同年,他与妻子建立了埃利・威塞尔基金会,致力于维护世界各地受难者和受压迫者的权益。

事实上,自从《夜》出版后,威塞尔从未停止为受苦受难的人发声。1975年至1979年,柬埔寨发生恐怖的血洗事件,大约200万人在短短几年内被红色高棉屠杀。1980年,威塞尔以个人的名义前往柬埔寨探访难民营,看到那些被迫害的无辜群众,他觉得自己仿佛回到了纳粹集中营,让他痛心不已,“这种事情如此轻易地重演了,这证明世界根本没有反思,或者根本不想反思。”

威塞尔反对冷漠的呼声渐渐延伸至积极介入社会政治的行动,他说,“中立帮助压迫者,而非受害者。沉默鼓励折磨者,而非受折磨者。有时我们必须干涉。”

1993年,他呼吁克林顿政府和北约采取军事行动,阻止波斯尼亚的种族清洗;2003年,他以防止新的慕尼黑、不对邪恶势力妥协绥靖的名义,支持美国军事打击伊拉克;2006年,他联络62位诺贝尔奖获得者,向小布什施压,要求美国政府委任一名特使处理苏丹达尔富尔危机;2012年,他在《纽约时报》上发表专门广告,敦促美国政府干预叙利亚危机,阻止那里的大屠杀。

威塞尔积极干预的事件还有很多:非洲饥荒和种族灭绝、南非种族隔离、前南斯拉夫地区的战争、解救阿根廷的政治犯……他一生致力于和邪恶作斗争,在人性的暗黑中寻找光亮,被赞誉为“世界的良知”。

不过,也有人指责他挥舞道德和人权的大棒,干涉别国内政。尤其是他在巴以冲突中无条件地支持以色列的立场,被人所诟病。持自由派立场的著名记者马克斯・布鲁门撒尔,曾抨击威塞尔“从战争的受害者变成了战争的支持者”。还有人指责他的道德想象从未临到巴勒斯坦人,甚至批判他有种族主义倾向。

大屠杀记忆奠定了威塞尔的社会政治思想基调,使他对世界各地的人道主义劫难高度敏感。身为犹太人,威塞尔或许在对待以色列的立场上过于偏执。但总体而言,他的所作所为具有道义上的必要性。因为人类的正义要求,必须干净彻底地铲除法西斯恶魔的势力,以及其它一切专制独裁、践踏人权、奴役人民、漠视生命、扼杀自由的邪恶势力。