質疑封控政策湖南屋主遭街道辦官員攜3警上門毆打(圖片來源:視頻截圖 大陸)

【看中國2024年4月25日訊】三年前中國嚴酷封控、美國無憂無慮期間,我把牆內流傳的一個視頻放給七歲的女兒看:視頻裡一群大白破門而入,要帶單身在家的女主人去方艙隔離;女人坐在沙發上不想走,大白們如狼似虎一擁而上制服女人,然後五花大綁拖出門揚長而去。姐姐知道了,責備我說:「你讓她看這些幹什麼」?我說:「我就是要讓她知道,人的世界裡還有這種率獸食人的「極惡之地」(The Field Guide To Evil),而她生活在美國是多麼的自由、幸福」,姐姐不屑的說:「你說的那些東西就如同另一個星球上的事情,和她永遠不會有任何關係,她一輩子都不需要知道——難道她還用瞭解朝鮮被挑斷腳筋和穿透琵琶骨的女脫北者、伊朗沒戴頭巾被酷刑折磨死的女學生、非洲之角哭號無助活活餓莩的女童嗎?」

其實我知道姐姐是對的。儘管我想像得出,在基督教利他主義、美國人濟世情懷和全世界極左思潮的影響作用下,女兒的青春時光裡大概率要到亞非拉去做幾年救世軍,但在她如夢如幻、如歌如詩的幼年,我是不應該用與她無關的恐怖、邪惡和殘忍故事,去破壞和玷污她唯美與極樂的童話世界的。

可是我自己,卻永遠無法像女兒一樣脫胎換骨、兩世為人。即便決絕離去、涅盤重生,也依然剪不斷理還亂的藕斷絲連。海外常有人譏諷總在漢語圈裡關注和評論中國事物的人們「身在新大陸、精神還沉浸於舊日的歲月,一生都擺脫不掉過去的魔影和夢魘」,而這就是我們的宿命,生在中國是我們永世無法贖償的原罪:它不但貧瘠了我們的少年,還折磨著我們的晚年;不但摧殘過我們的自由,還侵擾著我們的夢境;不但長久囚禁我們的身體,還繼續凌霸我們的靈魂……於是,雖然我拒絕中國媒體的一切聲音,哪怕我屏蔽海外有關中國的一切消息,但牆內無所不在、無孔不入的晦霾,還在隨時隨處、驟然粗暴的玷污和穢濁我的視聽,致使我觸目驚心,提醒我勿忘國恥。

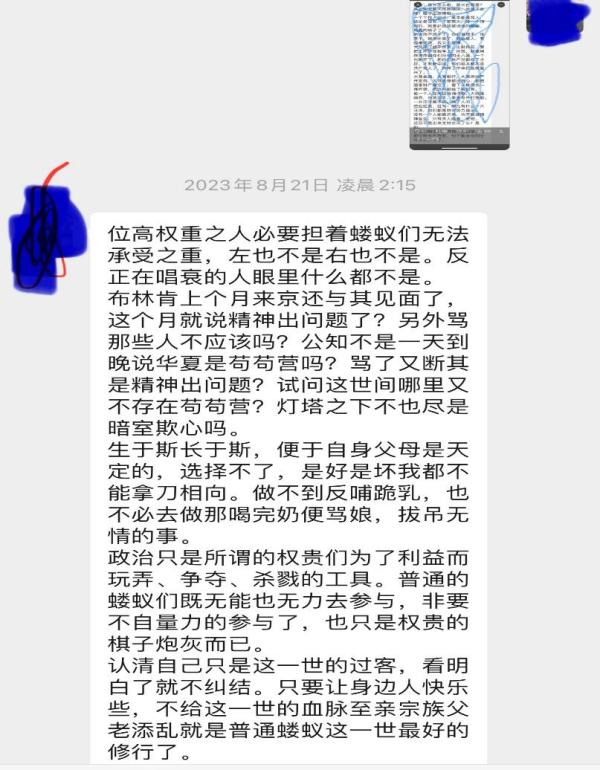

去年夏天海外年年炒作、實則子虛烏有的北戴河會議期間,我不經意的把X上當時流傳極廣的一段文字發給牆內一個女性,幾乎瞬間,我收到了她的一大段回覆:

儘管一直確信牆內底層民眾的愚昧和無知,但畢竟我與他們的世界長期隔絕。幾十年裡,我熟悉和接觸的圈子始終還是北大人。八十年代大學校園自由思想與獨立人格的深刻、永恆精神底色,最高學府天之驕子們壯志凌雲、眼高於頂、舍我其誰、以天下為己任的妄自尊大,一起左右了他們的一生。幾十年過去了,他們有的名動天下,有的蹉跎虛席,有的坐監流亡,但無一不或者君子豹變,或者老而彌堅,或者不屈不撓,或者猶釣寒江;即便那些已經拋卻使命、背叛初心、賣身求榮者,也是身懷異志、包藏禍心、潛龍勿用。像上面微信裡這樣發自肺腑、心甘情願、自覺主動的無恥與下賤,我還是平生第一回親眼目睹。

然而,這就是牆內底層民眾的心態和生態。

「螻蟻」,是最近幾年牆內社交媒體中的一個流行詞,意義相當於更早時期的「屌絲」——雞巴毛——一詞;稍許不同的是,「屌絲」通常指別人,而「螻蟻」則更多是說自己,而且語境、語義上更富有時政色彩。當年「屌絲」這種低俗、骯髒的詞彙,居然被酷愛「五講四美」、視一切新生和流行文化為「三俗「而動輒封殺取締的中宣部長期放行、不加禁絕,我早就明白是它恰好符合了統治者賤民虐民和令民自賤自虐的動機與需求。從稱呼他人「屌絲」到自詡「螻蟻」,可以生動的折射出現實中中國人身份和處境的進一步惡化以及人們自我意識裡對這一惡化的接受與認同。但即便如此,大多數人在自嘲「螻蟻」的時候,我總能聽出其中隱藏、遮掩著的「君之視臣如土芥,則臣視君如寇仇」的憤怒和怨毒。而自滿的一口一個「螻蟻」,上趕著自道本人天生下賤、又對以賤貨待己的主人心悅誠服、頂禮感涕,進而忿忿不平,自告奮勇的拔刀相助、義務護主者,上一次我還是四十年前在魯迅《聰明人和傻子和奴才》的小說裡看到。

底層小市民的膽小怕事、自私怯懦、明哲保身談不上過錯,更不是惡行,畢竟不可能要求人人都去做烈士。但是,為了文過飾非、出於合理卑微,主動為罪行掩蓋、積極替邪惡辯護,那就成為了地地道道的幫凶和同案犯。

「政治只是權貴們為了利益而玩弄、爭奪、殺戮的工具;普通的螻蟻們既無能也無力去參與,非要不自量力的參與了,也只是權貴的棋子炮灰而已」,這是現今中國底層民眾對政治恐戒、畏懼、膜拜、虔敬、謙卑、尊崇、仰慕、「夢裡也怕」的典型寫照。這種對政治「想都不敢想」的心態和行為,與一百年前林語堂筆下在巴黎街頭示威抗議、振臂吶喊、金髮靚麗的法國女大學生,與今天我眼中高昂頭顱、陽光自信、個性鮮明、滿骨子裡都是「人民主權」的美國婦女,完全是兩個物種;與三十五年前在天安門廣場高呼「不自由毋寧死」的大學女生,與兩年前在全國各地手執白紙、高喊「下臺」的曹芷馨、李思琪、李元婧、翟登蕊等等年輕女性,十足是天上地下;與普世價值和大道公行,與世界大勢和時代潮流,整個人鬼殊途。底層民眾對政治的這種恐懼和敬畏,正是統治者刻意塑造、恫嚇和慫恿的效果。而底層心甘情願、發自肺腑的甘做「螻蟻」,則進一步縱容和鼓勵了統治者的肆無忌憚、恣意妄為、無法無天、為所欲為,以至蔡奇任北京市委書記時直斥他們為「低端人口」,恣睢無忌的對他們「刺刀見紅」。統治者唯一沒有想到的可怕災難是,他們馴化出的對政治、國家和權力噤若寒蟬、五體伏地的「螻蟻」、底層、「低端人口」們,在土壤和氣候適合的時候,會突然打碎魔瓶,瞬間化作殘忍嗜血、窮凶極惡、毫無人性的暴民和黃巢、張獻忠、洪秀全,最終吞噬一切、毀滅一切、埋葬一切、斷送一切。

近二十年來,斯德哥爾摩綜合征(Stockholm syndrome)成了被廣泛提及的一個詞彙,它特指「被害者對於加害者產生強烈情感,同情、認同、相信加害者的觀點和想法,從而不再感覺自己受害並反過來幫助、配合、保護加害者」的情結。斯德哥爾摩綜合征雖然直接發生在被綁架的人質、集中營的囚犯和戰俘以及強姦亂倫等行為的受害者身上,但其實更廣泛的間接存在於「國家的囚徒」。患斯德哥爾摩綜合征的,通常都經歷了以下身心過程:加害者挾持或綁架其人並得到其人認同;其人切實感受到加害者對自己生命的威脅,精神遭受巨大恐懼;在遭挾持過程中,其人體會出加害者可能略施小惠的舉動;除了加害者的單一看法外,其人與所有其他觀點隔離、得不到外界訊息;其人相信要脫逃是不可能的;其人和加害者長期相處並體諒到對方的不得已;其人並未受到「直接」的傷害。根據弗洛伊德理論,斯德哥爾摩綜合征是一種自我防衛機制:當受害者相信加害者的想法時就會覺得自己不再受到威脅。但是,很少有人提到一個引申現象:自我防衛機制下的心理讓斯德哥爾摩綜合征患者混淆和顛倒了加害者和受害者的相互身份——上面的微信截屏為此提供了一個最新和最鮮明的樣本:底層民眾心理的自我防衛機制使其把自己被國家姦污、被政府吸血的現實,臆想成了自己反過來在喝政府的奶、操國家的逼,所以不能「喝完奶罵娘」、不能「拔吊無情」。

幾十年前,我聽《如歌的行板》(Andante cantabile,1871),被柴可夫斯基「我聽到了俄羅斯底層人民最美好的心聲」深深打動;今天我在理查德.派普斯《舊制度下的俄國》裡看到了真實的俄羅斯底層:他們心甘情願永久服從於他人肆無忌憚的意志,從心裏接受著弱肉強食的社會秩序,熟悉和適應的就是威權政治,對沙皇的擁戴幾乎純粹是消極順從、自我欺騙;他們的突出特質就是不能抽象的思考,對超出自身經驗的一切敬而遠之、無論什麼制度都投以懷疑的眼光;他們缺乏公共關切,理想就是不受約束、不負責任的為所欲為;在讓外國人常常驚嘆的溫良外表裡面「既找不到智慧也找不到善心,他們的諺語和俗語反映了粗魯的玩世不恭和社會意識的完全缺失」。幾十年前,我學馬克思主義「社會發展史」,相信「壓迫深反抗重」、社會底層最具革命精神,後來我知道了馬戛爾尼使團眼中遇見官員一律跪路行禮,在手執長鞭士兵監督下面色麻木、神情悲慘如同牲口一樣勞作的乾隆盛世裡的中國百姓。四十年前,我讀《紀念劉和珍君》,感慨於「人類血戰前行的歷史,正如煤的形成,當時用大量的木材,結果卻只是一小塊」的無奈和悲愴,如今我理解了:一小塊也是進步,最絕望的是現代人比《孟子.離婁下》的時代還要無恥和下賤。

一百年前的胡適和魯迅,一個儒雅寬厚,一個刻薄刁蠻,但他們有一點是共同和相通的,那就是對自己國家現狀的極度失望和痛恨。如今,整整一百年過去了,國民加速破罐破摔,制度極盡怙惡不悛,如果他們地下有知,再不會做雞生蛋蛋生雞的古史辨,他們會斷言:「這樣的民族,配得上一切苦難」。