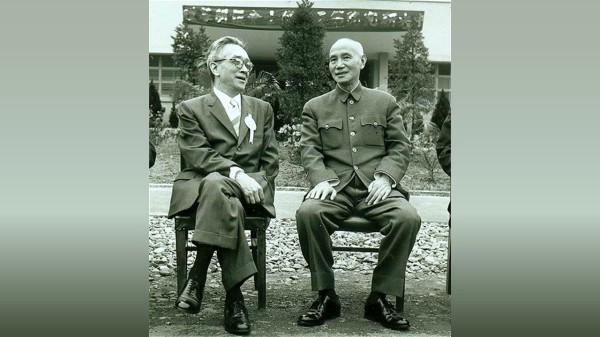

1958年臺北,胡適和蔣中正合照。(圖片來源:維基百科)

【看中國2021年4月8日訊】1954年,借由光明日報刊登的一篇《評〈紅樓夢研究〉》的文章,在中宣部副部長周揚的組織下,掀起了一場轟轟烈烈的批判胡適的運動。第二年,作為這場運動的成果,是三聯書店出版了八大冊的《胡適思想批判》,全書洋洋灑灑300多萬言。

這八大冊書,遠在美國的胡適是一篇篇都看過的。學者唐德剛曾問胡適說:這幾十萬字的文章,有學問嗎?胡適的回答是:「沒有學術自由,哪裡談得到學問。」

這話說到根子上了。當時大陸的知識份子,是在高層的號召下展開「批判胡適運動」的,許多人並非發自內心。有人根據相關資料做過分析,發現參與運動的知識份子大體分為四類。

第一類是緊跟形勢,積極批判的,像郭沫若、艾思奇、李達、王若水、胡繩等左翼知識份子。這些人原本在思想上就與胡適所代表的自由主義思想格格不入,所以運動一來,無須動員,他們就積極投身運動,主動寫文章批判胡適了。其中表現最為活躍的是郭沫若與王若水,「批胡運動」一開始,兩人就分別寫了不少批判胡適的文字。

對於自己的主動,郭沫若在接受記者採訪時這樣說道:胡適的資產階級唯心論學術觀點在中國學術界是根深蒂固的,在不少的一部分高等知識份子當中還有著很大的潛勢力。我們政治上已經宣布胡適為戰犯,但在某些人的心目中胡適還是學術界的「孔子」。這個「孔子」我們還沒有把他打倒。

對此,胡適回應稱郭沫若為「文化奴才」。郭的表現,在胡適並不感到意外。根據胡適的觀察,郭沫若早就是擅長寫阿諛奉承文章的能手了。1950年曾琦看見郭沫若寫的《斯大林萬歲》詩,深感厭惡,對胡適說:郭沫若是個無行文人。郭從前想加入少年中國學會,曾琦推薦了他,但李石岑等人不贊成。後來曾琦介紹郭沫若與宗白華通信,郭在一封信上說,曾琦「望之如天上人」。可見郭沫若是慣於做阿諛文字的。他在歌頌斯大林70壽辰的詩中這樣歌唱到:「你是以宇宙的生命為秋,你是以宇宙的生命為春。而且空間不能限制你的偉大,而且時間不能限制你的長壽……原子彈的威力在你面前只是兒戲,細菌戰的威脅在你面前只是夢囈,你的光熱將使南北兩冰洋化為暖流,你的潤澤將使撒哈拉沙漠化為沃土,你的智慧將使江河改流,山嶽奔走。」結果斯大林幾年後就死了,證明郭的每一句話都是謊言。

對郭沫若等人的批判,胡適是不屑一顧的,他很擔心的倒是那些留在大陸的好朋友會因此受到牽連。比如王若水在《人民日報》撰文說:「胡適……的學術思想,他的實驗主義哲學卻還影響著學術界。他的幽靈還附在俞平伯和其他一部分文化界人士的身上。」這樣的文字就很讓胡適毛骨悚然,天知道這幾個字可以陷害多少人,可以清算多少人!

第二類是被迫參加批判的知識份子。這些人多數是胡適的好友與學生,這類知識份子以顧頡剛、楊振聲、賀麟、金岳霖、馮沅君陸侃如夫婦、週一良、羅爾綱等為代表。此時的他們,在所有人都皈依國家管理的情形下,已經失去了自由謀生的權利,他們的批判文章更多的是劃清界限,解脫自己,一方面反思自己受胡適思想毒害,一方面批判自己沒有認清胡適的反動面目。賀麟的《兩點批判,一點反省》、顧頡剛的《從我自己看胡適》、週一良的《批判胡適反動思想》、羅爾綱的《兩個人生》、吳景超的《我與胡適──從朋友到敵人》等都是典型代表。

這些人在報刊上發表批判文章,但私下也流露不同看法。比如賀麟說:「俞平伯受胡適影響小,受周作人影響大,講究趣味、閑情,不喜歡讀政治書籍,弄不清為什麼要從俞平伯這兒批判胡適思想。」還說胡適與曾國藩在政治上都反動,但「他們的文章、道德不壞」。又說:「胡適無論如何,你總得承認他在幾年內寫了幾百萬字,這種精神總值得我們學習吧。

對於這一類知識份子,胡適非常理解並且同情。晚年胡適在接受臺灣記者曾虛白採訪時說:大陸上有些文人、有些學者發表文字罵我,清算我的思想,這都是因為他們沒有不說話的自由。我百分之百同情這些可憐的人,這些可憐的朋友,我一點也不怪他們。我不但不怪他們,我還要感謝他們。感謝他們什麼呢?我感謝他們在那樣的環境裡,替我宣傳了我的思想。

第三類是保持沉默的知識份子,以錢鐘書、周作人、吳晗、千家駒、陳衡哲夫婦、曹誠英等為代表。面對新時代的轉換,他們仍堅持保持自己的獨立人格。錢鐘書私下用英文跟楊絳交流說:If we don’t have freedom of speech,at least we have freedom of silence 「如果我們沒有了說話的自由,至少我們可以沉默。」錢鐘書這麼說了,也這麼做了。在大陸如火如荼的批判胡適思想的運動中,沒有看到錢鐘書的任何文字。

與錢鐘書同樣保持沉默的還有周作人。對胡適,周作人並非沒有自己的看法,但他一言不發,因為他羞於跟風投機。他在晚年寫給鮑耀明的信中,表示了自己對胡適的看法:「胡博士亦非可全面抹殺的,所云學者成分多,亦是實話。」「胡君的確有他的可愛處,像其喜談政治,自然也有他的該被罵的地方,唯如為了投機而罵之,那就可鄙了。我與適之本是泛泛之交(尋常朋友),當初不曾熱烈的捧他,隨後也不曾逐隊的罵他。別人看來,或者以為是,或者以為非,都可請便,在我不過是覺得交道應當如此罷了。」

讓人意外的是,除了錢鐘書、周作人之外,吳晗與千家駒在批判胡適的時候,也保持了沉默。千家駒後來回憶說:「解放以後,全國掀起批胡運動,我如果把這些發表出來,則我自己亦難免挨批判。如果把胡臭罵一通,又難免言不由衷。所以只有效金人之三緘其口,因此在數百萬字的批胡論文中,你們找不到我的片言隻字。」

據謝泳《誰沒有批判過胡適》一文考證,胡適的得意門生吳晗也沒有寫過批判胡適的文章。

到了「文革」時期,當胡適留存在大陸的資料被翻出來之後,尤其是吳晗跟胡適的通信被紅衛兵查抄出來之後,吳晗也就大難臨頭了。

在批判胡適的運動中,有兩位女性的沉默尤其令人可敬,她們是陳衡哲與曹誠英。1949年,陳衡哲與任鴻雋夫婦留在了大陸。他們都是胡適非常好的朋友。面對大陸如火如荼的「胡適思想批判」運動,兩人都保持了沉默。在數百萬字的「批胡」文字中,沒有看到他們兩人的隻言片語。

不僅如此,就在舉國批判胡適的時候,陳衡哲還通過留在美國的女兒,與胡適保持著秘密聯繫。

不僅陳衡哲如此,胡適的戀人曹誠英也是如此。曹誠英曾經與胡適海誓山盟,胡適也曾答應娶她,但當胡適跟妻子江冬秀提出離婚時,江冬秀大吵大鬧,以死相逼,最終胡適退縮,背棄了曹誠英。但曹誠英並沒有因為胡適的辜負而因愛生恨,更沒有借批判胡適而發泄私憤。她始終以沉默維護著胡適的尊嚴,也維護了自己的尊嚴。

最後一類是堅決反對批判胡適的知識份子,以陳寅恪和容庚為代表。廈門大學教授謝泳通過研究史料發現,在批判胡適的運動中,個別人,如中山大學的教授容庚,在討論會上公開發言為胡適的學術成績辯護,並要求中大校刊發表他的發言稿。中山大學教授陳寅恪甚至反對批胡,斥責某些人做了應聲蟲,不辨真相,隨聲附和,是一犬吠影,百犬吠形。

在思想層面上,主張「全盤西化」的胡適與陳寅恪、容庚等人並不相同,但當舉國上下都批判胡適的時候,陳寅恪與容庚卻堅守住自己的道德信念,絕不盲從。

民國時期,容庚對胡適、俞平伯等人的《紅樓夢》研究,寫過非常犀利的批評文章。到了1950年代,當絕大多數知識份子相應號召,紛紛批判胡適以表示進步的時候,容庚卻公開表示反對。體現出中國傳統知識份子的脊樑,學術是學術,政治是政治,絕不混淆,更不為了爬高而充當御用喉舌,違背本心而刻意奉承。

跟容庚一樣,陳寅恪也一直堅持著「吾道一以貫之」的原則,對那些趨炎附勢生性善變的知識份子,深惡痛絕。正是基於這樣的精神底色,當絕大多數知識份子批判胡適的時候,陳寅恪等人不僅堅決不批,還要為胡適辯護。

抗戰時期,中央研究院院長蔡元培在香港逝世,需要重新選舉。已經一眼盲殘的陳寅格,特地從昆明趕到重慶,公開聲明:「千里而來只為投胡先生一票。」當時蔣介石下了一張條子,暗示人選已經屬意顧孟余。這下惹惱了陳寅恪、傅斯年等學界巨匠,陳寅恪大聲疾呼:「我們總不能選幾個蔣先生的秘書當院長吧。」並在蔣介石的招待宴會上,強調中研院院長必須在外國學界有很高聲望,胡適在國外學術界的影響,中國文化界無人能及,顧孟余等更是望塵莫及。最終在陳寅恪傅斯年的支持下,胡適票入三甲,被蔣介石圈定為中央研究院院長。

十多年後,世易時移,白雲蒼狗,天地變色,胡適成了舉國批判的罪人。數不清的知識份子,紛紛與其劃清界限,避之唯恐不及。惟陳寅恪等人毫不退卻,堅守前議不變。數十年後回顧,那八大冊《胡適思想批判》,洋洋300多萬言,毫無學問可言,反而打腫了自己的臉。