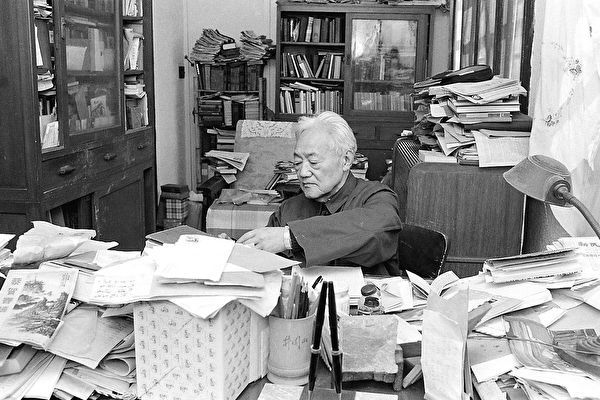

巴金(圖片來源:公有領域)

【看中國2020年10月2日訊】說真話——《隨想錄》四十九

最近聽說上海《新民晚報》要復刊。有一天我遇見晚報的前任社長,問起來,他說:「還沒有弄到房子」,又說:「到時候會要你寫篇文章。」

我說:「我年紀大了,腦子不管用,寫不出應景文章。」

他說:「我不出題目,你只要說真話就行。」

我不曾答應下來,但是我也沒有拒絕,我想:難道說真話還有困難!?

過了幾天我出席全國文聯的招待會,剛剛散會,我走出人民大會堂二樓東大廳,一位老朋友拉住我的左胳膊,帶笑說:「要是你的《爝火集》裡沒有收那篇文章就好了,」他還害怕我不理解,又加了三個字:「姓陳的」,我知道他指的是《大寨行》。我就說:「我是有意保留下來的。」這句話提醒我自己,真話並不那麼容易!

去年我看《爝火集》清樣時,人們就在談論大寨的事情,我曾經考慮要不要把我那篇文章抽去,後來決定不動它。我坦白地說,我只是想保留一些作品,讓它向讀者說明我走過什麼樣道路,如果說《大寨行》裡有假象,那麼排在它前面的那些,那許多豪言壯語,難道都是真話?

就是一九六四年八月我在大寨參觀的時候,看見一輛一輛滿載幹部、社員的卡車來來去去,還聽說每天都有幾百個參觀、學習的人。我疑惑地想:這個小小的大隊怎麼負擔得起?

我當時的確這樣想過,可是文章裡寫的卻是另外一句話:「顯然是看得十分滿意。」

那個時候大隊支部書記還沒有當上副總理,吹牛還不曾吹到「天大旱,人大干」,每年虛報產量的程度。我的見聞裡畢竟還有真實的東西。這種寫法好些年來我習以為常。

我從未考慮聽來的話哪些是真,哪些是假。現在回想,我也很難說出是什麼時候開始的,可能是一九五七年以後吧。總之,我們常常是這樣:朋友從遠方來,高興地會見,坐下來總要談一陣大好形勢和光明前途,他談我也談。這樣地進行了一番歌功頌德之後,才敞開心來談真話。

這些年我寫小說寫得很少,但是我探索人心的習慣卻沒有給完全忘掉。運動一個接著一個沒完沒了,每次運動過後我就發現人的心更往內縮,我越來越接觸不到別人的心,越來越聽不到真話。

我自己也把心藏起來藏得很深,彷彿人已經走到深淵邊緣,腳已經踏在薄冰上面,戰戰兢兢,只想怎樣保全自己。

「十年浩劫」剛剛開始,為了讓自己安全過關,一位三十多年的老朋友居然編造了一本假帳揭發我。在那荒唐而又可怕的十年中間,說謊的藝術發展到了登峰造極的地步,謊言變成了真理。說真話倒犯了大罪。

我挨過好幾十次的批鬥,把數不清的假話全吃進去。起初我真心認罪服罪,嚴肅對待;後來我只好人云亦云,挖空心思編寫了百份以上的「思想匯報」,保護自己我倒並不在乎,我唸唸不忘的是我的妻子、兒女,我不能連累他們,對他們我還保留著一顆真心,在他們面前我還可以講幾句真話。

在批判會上,我漸漸看清造反派的面目,他們一層又一層地剝掉自己的面具。一九六八年秋天一個下午他們把我拉到田頭開批鬥會,向農民揭發我的罪行;一位造反派的年輕詩人站出來發言,揭露我每月領取上海作家協會一百元的房租津貼。他知道這是假話,我也知道他在說謊,可是我看見他裝模作樣毫不紅臉。我心裏真不好受。

這就是好些外國朋友相信過的「革命左派」,有一個時期我差一點也把他們當作新中國的希望。他們就是靠說假話起家的。我並不責怪他們,我自己也有責任。

我相信過假話,我傳播過假話,我不曾跟假話作過鬥爭。別人「高舉」,我就「緊跟」;別人抬出「神明」,我就低首膜拜。即使我有疑惑,我有不滿,我也把它們完全嚥下。我甚至愚蠢到願意鑽進魔術箱變「脫胎換骨」的戲法。正因為有不少像我這樣的人,謊話才有暢銷的市場,說謊話的人才能步步高陞。……

現在那一切都已經過去,正在過去,或者就要過去。這次在北京看見不少朋友,坐下來,我們不談空洞大好形勢,我們談缺點,談弊病,談前途,沒有人害怕小報告,沒有人害怕批鬥會。大家都把心掏出來,我們又能夠看見彼此的心了。

一九八零年九月二十日

再論說真話——《隨想錄》五十一

我的「隨想」並不「高明」,而且絕非傳世之作。不過我自己很喜歡它們,因為我說了真話,我怎麼想,就怎麼寫出來,說錯了,也不賴帳。

有人告訴我,在某雜誌上我的《隨想錄》(第一集)受到了「圍攻」。我願意聽不同的意見,就讓人們點起火來燒燬我的「隨想」吧!但真話卻是燒不掉的。當然,是不是真話,不能由我一個人說了算,它至少總得經受時間的考驗。

三十年來我寫了不少的廢品,譬如上次提到的那篇散文,當時的勞動模範忽然當上了大官,很快就走向他的反面;既不「勞動」,又不做「模範」;說假話,搞特權,幹壞事倒成了家常便飯。過去我寫過多少豪言壯語,我當時是那樣歡欣鼓舞,現在才知道我受了騙,把謊言當作了真話。無情的時間對盜名欺世的假話是不會寬容的。

奇怪的是今天有人要求作家歌頌並不存在的「功」、「德」。我見過一些永遠正確的人,過去到處都有,他們時而指東,時而指西,讓別人不斷犯錯誤。他們自己永遠當裁判官。他會今天誇這個人是「大好人」,明天又罵他是「壞分子」。過去辱罵他是「叛徒」,現在又尊敬他為烈士。本人說話從來不算數,別人講了一句半句就全記在帳上,到時候整個沒完沒了,自己一點也不臉紅。他們把自己當作機器,你裝上什麼唱片他們唱什麼調子;你放上什麼錄音磁帶,他們哼什麼歌曲。他們的嘴好像過去外國人屋頂上的信風雞,風吹向哪裡,他們的嘴就朝著哪裡。

外國朋友向我發過牢騷:他們對中國友好,到中國訪問,要求我們介紹真實的情況,他們回去就照我們所說向他們的人民宣傳。他們勇敢地站出來作我們的代言人,以為自己講的全是真話。可是不要多長的時間就發現自己處在尷尬的境地:前後矛盾,不能自圓其說,變來變去,甚至打自己的耳光。

外國人重視信用,不會在思想上跳來跳去、一下子轉大彎。你講了假話就得負責,賴也賴不掉。有些外國朋友就因為販賣假話失掉信用,至今還被人抓住不肯放。他們吃虧就在於太老實,想不到我們這裡有人靠說謊度日。

當「四人幫」圍攻安東尼奧尼的時候,我在一份義大利「左派」刊物上讀到批判安東尼奧尼的文章,當時我還在半靠邊,但是可以到郵局報刊門市部選購外國「左派」刊物,我早已不相信「四人幫」那一套鬼話。我看見中國人民越來越窮,而「四人幫」一夥卻大吹「向著共產主義邁進」。報紙上的宣傳和我在生活中的見聞全然不同,「四人幫」說的和他們做的完全兩樣,我一天聽不到一句真話。

偶爾有人來找我談思想,我也不敢吐露真心。我憐憫那位義大利「左派」的天真,他那麼容易受騙。事情過了好幾年,我不知道他今天是左還是右,也可能還有人抓住他不放鬆。這就是不肯獨立思考而受到的懲罰吧。

其實我自己也有更加慘痛的教訓。一九五八年大刮浮誇風的時候我不但相信各種「豪言壯語」而且我也跟著別人說謊吹牛。我在一九五六年也曾發表雜文,鼓勵人「獨立思考」,可是第二年運動一來,幾個熟人摔倒在地上,我也棄甲丟盔自己繳了械,一直把那些雜感作為不可赦的罪行;從此就不以說假話為可恥了。

當然,這中間也有過反覆的時候,我有腦子,我就會思索,有時我也忍不住吐露自己的想法。一九六二年我在上海文藝界的一次會上發表了一篇講話:《作家的勇氣和責任心》。就只有那麼一點點「勇氣和責任心」!就只有三幾十句真話!它們卻成了我精神上一個包袱,好些人拿了棍子等著我,姚文元便是其中之一。

果然,「文化大革命」開始,我還在北京出席亞非作家會議,上海作家協會的大廳裡就貼出了「興無滅資」的大字報,揭露我那篇「反黨」發言。我回到上海便誠惶誠恐地到作家協會學習。大字報一張接著一張,「勒令」我這樣,「勒令」我那樣,貼不到十張,我的公民權利就給剝奪乾淨。

那是一九六六年八、九月發生的事,我當時的心境非常奇怪,我後來說,我彷彿受了催眠術,不一定很恰當。我腦子裡好像只有一堆亂麻,我已無法獨立思考,我只是感覺到自己背看一個沈重的「罪」的包袱掉在水裡,我想救自己,可是越陷越深。

腦子裡沒有是非,真假的觀念,只知道自己有非,且罪名越來越大。最後認為自己是不可效藥的了,應當受種種種災難、苦刑,只是為了開脫、挽救我的妻子、兒女。

造反派在批鬥會上揭發編造我的罪行,無限上綱。我害怕極了。我起初還分辯幾句,後來一律默認。那時我信神拜神,也迷信各種符咒。造反派批鬥我時時候常罵一句:「休想撈稻草!」我抓住的唯一的「稻草」就是「改造」。我不僅把這個符咒掛在門上,還貼在我的心上。

我決心認真地改造自已。我還記得在我小的時候每逢家中有人死亡,為了「超渡亡靈」,請了和尚來誦經,在大廳上或者別的地方就挂出了十殿閻羅的圖像。在像上有罪的亡魂通過十個殿,受盡了種種酷刑,最後轉世為人。這是我兒童時代受到的教育,幾十年後它在我身上又起了作用。

一九六六年下半年以後的三年中間,我就是這樣地理解「改造」的,我準備「剖腹挖心」,「上刀山、下油鍋」,受盡懲罰,最後喝「迷魂湯」,到陽世重新做人。因此我下定決心咬緊牙關堅持到底。雖然中間有過很短時期我曾想到自殺,以為眼睛一閉就毫無知覺,進入安靜的永眠的境界,人世的譭譽無損於我。但是想到今後家裡人的遭遇,我又不能無動於衷。

想了幾次我終於認識到自殺是膽小的行為,自己忍受不了就讓給親人忍受,自己種的苦果卻叫妻兒吃下,未免太不公道。而且當時有一句流行的話:「哪裡摔倒就在哪裡站起來」。我還痴心妄想在「四人幫」統治下面忍受一切痛苦,在摔倒的地方爬起來。

那些時候,那些年我就是在謊言中過日子,聽假話,說假話,起初把假話當作真理,後來逐漸認出了虛假,起初為了「改造」自己,後來為了保全自己;起初假話當真話說,後來假時當假話說。十年中間我逐漸看清楚十座閻王殿的圖像,一切都是虛假!

「迷魂湯」也失掉了效用,我的腦子清醒,我回頭看背後的路,還能夠分辨這些年我怎麼走過來的。我踏在腳下的是那麼多的謊言,用鮮花裝飾的謊言!

哪怕是給鋪上千萬朵鮮花,謊言也不會變成真理。這樣個淺顯的道理,我為它卻花貴了很長的時間,付出了很高的代價。

人只有講真話,才能夠認真地活下去。

一九八零年十月二日