蘇格蘭醫生梅藤更查房時與中國小患者行禮。

這張照片最近在網路流傳,蘇格蘭醫生梅藤更(David Duncan Main)查房時與中國小患者行禮,這一老一小,一醫一患的相敬相親,在今天的背景下,讓很多人感慨。不過,作為一個西方醫生,1881年來到中國時,梅藤更要面對的醫患衝突,其實遠大於今天。

一個女人喝毒藥自殺,送來醫院搶救,丈夫緊張地問,「我能不能帶走她的遺體?」因為傳言梅藤更用的藥是取病人的內臟製成。

可見當時民間對西醫的疑懼。

1881年,26歲的梅藤更被英國基督教聖公會派往中國時,鴉片戰爭剛結束二十年,醫療傳教的自由隨戰後條約進入中國,國人在心理上本能抗拒,加上此時杭州還是一個「城門上懸掛著人頭」的中世紀城市。人們對外科手術,人體構造都不熟悉,民間對教會醫院有種種傳言「教會醫師以媚藥淫褻婦女,醫院被懷疑挖眼剖心用以做藥」,西醫解剖屍體或製作人體標本,被認為動機邪惡,信徒臨終聖事,被認為教士挖死人眼睛「以為煉銀之藥」。

知識份子中也有此說,魏源的《海國圖志》內,有關於洋教用藥迷人信教、挖華人眼睛製藥的內容。

梅藤更來中國前後二十年間,能在官方文獻中查到的教案有200起以上,醫療領域往往是衝突引爆點,因為死亡最容易激起受害想像和集體情緒。1870年天津教案,1868年揚州教案,華洋雙方死傷慘重,起因都是疫病流行,育嬰堂中幾十名孤兒患病而死,民間傳言懷疑外國人綁架孩童,「剖取幼孩腦髓眼珠」作為藥材之用,甚至「烹而食之」。

梅藤更放棄船行的工作從醫,是想幫助「被迷信束縛和病痛折磨的人,使人徹底遠離巫術和符咒」,但他的職業恰被看作有邪惡巫術的食人番,這種形象激起原始的恐懼與憤恨。即使官方調查出傳言不實,公開澄清也無濟於事。在天津教案中曾國藩查證,民眾認為裝滿嬰兒眼珠的兩個瓶子,打開看是醃製的洋蔥。但他無法說服激憤的民眾,被斥為「賣國賊」,士人砸掉了湖湘會館中他的匾額,幾乎最具盛名的官員公信力被毀。而法、英、美、俄等七國聯合抗議,出動兵艦催壓,中國政府最終對國民執以死刑,付出昂貴賠償平息這場衝突。

梅藤更來到杭州時,這隱隱的刀兵交激之氣仍在,滿人旗營駐紮杭州,他從旗營牆下經過,士兵向下扔石頭,以示驅逐。

他的從醫生涯在鮮明的敵意裡開始。

2

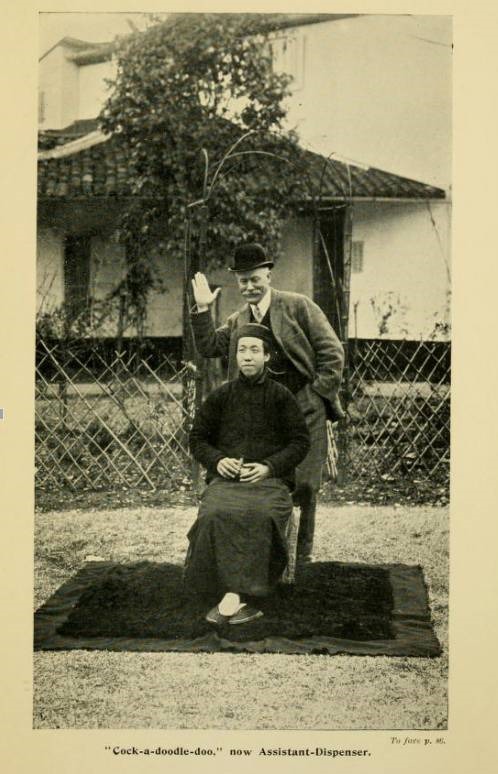

照片上這個男孩,直到四五歲,從沒像別的孩子那樣笑過。

梅醫生每次去巡查,都會去找這個陰鬱的小人兒,教給他有趣的話,或者把他抱起來舉到空中玩。一年冬天,這胖娃娃穿著厚棉襖,著實像個矮腳雞,醫生就模仿大公雞,把腰先彎下去,慢慢直起來,身子往後仰學雞叫「doodledoooooooooooo」

小孩子跟著學「toto-oooooo—」,第一次發出普通孩子的笑聲。

這張照片上,這個孩子已經長大成人,「因為對醫生的愛」,到這所醫院藥房的化學部工作。他與醫生合影,叉腳端手坐著,帶點憨憨的不好意思抿著嘴,梅醫生站在背後詼諧開他玩笑,可見兩人十幾年來的親厚。

蘇格蘭醫生梅藤更與長大了的中國小患者。

當年見過梅藤更的人,說這面團團的外國人十分可親,按宗教習慣叫病人「兄弟」或「姐妹」,「路上遇見不管這人他認不認識,都會先上前鞠躬,如果對方看上去年紀比較大,他還會拱手作揖,用他那蹩腳的中文說「你福氣好。」梅藤更曾說中國窮人不快樂,有知識的階層又要有威嚴,很少有輕鬆的時刻。「一旦人們歡笑的時候,一切敵意都化解了。」

初來杭州時,梅藤更的醫院簡陋之極,沒有自來水,沒有電,沒有藥房,沒有手術室,梅藤更和新婚妻子不會說漢語,醫院只有舊屋四間,冬天房子裡沒有炭盆,冷風流竄。是一位曾生產鴉片的印度商人良心責備之下,捐三千英磅給聖公會租來的房屋,免費收治病患,並不以入教作為治療前提。中戶之上不信任梅藤更,只有窮苦無告,走投無路者,和身染重疾,生命垂危的人才肯來。

杭州當時還沒有公共衛生系統可言,街上的糞池不加蓋,路上隨處可見屎溺,乞討的人,殘疾的人躺臥在髒污中,河中舟輯往來加上陰溝污水,連年疫病流行。來看病的人沒有洗澡條件,衣衫破爛,傷口潰爛膿腫,甚至有人把死者抬來,姑且一試。

碰到酷暑,氣味可想而知。

醫院門口排隊的人是世界上最悲慘的隊伍,但梅藤更常常不用什麼語言,就讓病人哈哈大笑。

有次他無意中碰到一個病人的膝蓋,就倒地做出非常誇張的表情。病人們立刻跑過去幫他。看到他們這麼大驚小怪,梅醫師繼續裝著很痛苦地呻吟。一位老太太給他摸胸口,一兩個人給他扇扇子,另外一個人抱著他的腳,第五個人靠著他的背,第六個人搭他的脈搏,第七個人跑去找梅夫人,其他人圍成一圈。

梅夫人過來看到丈夫眼睛裡的狡黠,立即明白沒什麼大礙,只是在享受他給大家製造的樂趣,她對在場的人表示感謝,就走開忙別的去了。

梅藤更說,「生活裡的樂趣和歡笑,比藥更能讓生病的人覺得活著之振奮。」

美國人鮑金美,幼年在杭州生活,因為淘氣亂吃,常常要喝梅醫生開的蓖麻油通便,隔了幾十年,她小女孩時的疑惑還沒有解開,「雖然每次見到他我都得喝很多的蓖麻油,可是不知道為什麼,我知道的所有的小孩子都敬慕梅醫生。」

在她童年的心上,兩卷白鬍子的梅醫生是一個「穿便裝的聖誕老人」。

3

當時的醫療行業沒有標準,良莠不齊。某天早晨,梅醫生的廚師消失了,下午他穿著馬褂來辭別,說當中醫的祖父過世了,父親要他回去繼承衣缽,出診看病。梅藤更極為意外,問「你知道怎麼看病嗎?」廚師說:「沒事,我爺爺也是這麼繼承他爺爺的,再說,我這兩年跟您學了不少」,梅醫生愣在那兒,「你在這兒只學了怎麼烤薄餅……」。

他找來一位中國助理,一位女性病人腿部潰爛露出骨頭,需要移植皮膚,再三勸說,病人只同意從胳膊上取一小塊皮膚。梅醫生找助理來工作,找不到,助理害怕要她捐出皮膚,逃走了。醫生夫人找到她,承諾先捐出皮膚作示範,助理旁觀後顫抖著伸出了胳膊。但還是不夠,梅醫生訓練妻子從自己胳膊上取下皮膚,再教給她如何移植給病人。

病人驚人地缺乏現代醫學常識,英國傳記作者記下某天查房時梅藤更看到的:「一個叫『小貓』的手術病人拆開自己繃帶,正看看傷口長得怎麼樣,剛做完腿骨手術的病人,覺得夾板不舒服,把它拆了。而一個叫『萬代』的老病人來醫院前可能好久沒有吃飽,看上去餓極了,竟然在吃他的石膏。」

梅醫生挨個安撫處理。

1883年,寫給教會的信中,他說這一年看了3019個病人,259人住院,但醫院太小,戒菸所只有16張病床。他需要去50萬人口城市的郊區救濟病人,杭州當時交通工具是轎子,梅藤更不適應別人抬自己,設計了杭州第一輛西式鋼圈馬車,看上去是一隻小驢車只容一人乘坐,須親自駕駛。

有次病床已滿,他要求一個病人回去臥床,對方說沒法躺下睡覺「我住在別人家廚房裡,油煙嗆得我直咳嗽,你能不能讓我住院?」梅醫生無法可想,給了他藥,叮囑每天三次,兩天吃完。回去後患者認為藥喝得越多越好,擅自把六份藥一次全喝了,醫生被叫去出診時,這個人已經處於瀕死狀態。這無可依靠的人,醫院告別前曾問過梅藤更一句話:「醫生,你是不是不管我了?」

這件事後,梅藤更決心用餘生之力建一個大的醫院。

4

募款很困難,很久後他才收到聖公會的回覆,又過了很久,才有時間拆開堆積如山的舊信,看到信中夾著的1700英磅支票,一夜沒睡,開始設計醫院。

廣濟醫院在1884年建成,大門口棚架懸吊著紫藤花簇,左側是大草坪,右側玫瑰花壇,醫院有了候診,門診,手術室,藥房,辦公樓等分類。

但這還不是梅藤更理想中的醫院。他不斷地募捐擴建,一筆重要的捐款來睚麥克萊爵士,他兒子在一戰中犧牲,生前想成為一個醫療傳教士,為了滿足兒子遺願,父親捐贈了一萬英磅。

用這些錢,醫院裝備了杭州最早的發電機、自來水塔,電燈和第一輛汽車,旅行中國的英國作家伊莎貝拉。伯德寫下她的觀察——「它們在照明、通風、衛生施設、分科與組織方面較之我們的最好醫院也毫不遜色。」她印象極深的是醫院用著名的寧波清漆塗刷,「那是真正的漆,它緩慢凝固形成一個非常堅硬的表面,反光性好,能耐受每週的煤油擦拭,大大有助於衛生。牆、地板和寢具的清潔是這樣好,一塵不染,無可挑剔!」

廣濟醫院有了自己的藥房,自製針用葡萄糖、X線硫酸鋇、百日咳藥水,奎寧針等等。藥房提供煉乳,肉汁和肥皂,這些用品很快在市面店舖盛行,進入市民日常生活。

一個醫院推動杭州城市現代化開始,梁啟超在《時務報》上撰文,認為醫學變革能撬動國民的整體生活「講化學,而講植物學,而講道路,而講居宅,而講飲食多寡之率,而講衣服寒熱之準,而講工作久暫之刻,而講產孕,而講育嬰,而講養老,而講免疫,而講割扎。……學堂通課,皆兼衛生,舉國婦人,悉行體操;國之勃然,蓋有由也。」

醫院開始吸引中上階層的患者,療效是最直接的說服力,梅藤更醫治好杭州的八旗都督後,敵對的氣氛消失了,大小官吏都來就診。此時洋務運動中興,朝中重臣榮祿,李鴻章,曾紀澤,沈桂芬都與西醫私誼親厚,倫敦會傳教醫師科克倫曾深入宮閨替慈禧治病得到信任,1904年,籌建北京協和醫學堂時,慈禧提供萬兩白銀襄助。實用主義的思想之下,西醫甚至進入中國的政治與軍事體制,梅藤更被委任杭州海關外科醫師,承擔檢疫工作。查爾斯・衛理在中法戰爭中被清政府聘為軍醫。達斯維特在甲午戰爭中救治傷員,得到光緒帝賜的雙龍寳星。

廣濟醫院設立收費病房,從富有階層中得到收益貼補窮困人群的治療。國內捐贈開始多起來,袁世凱,孫傳芳都在名單之列。一位捐款的鄉紳對梅藤更說「我見過富人幫助窮人,但我沒見過一個人離開國家去幫助別的國家的人,我在這兒躺著,看你對窮人富人都是一個樣子。」

伊莎貝拉說,此時英國人對梅藤更在中國的耗費已經「嘖有煩言」,但梅藤更一念不息。某天他醫治完一個「生平所見最可怕」的麻瘋晚期患者,到花園呼吸新鮮空氣,正是初夏,玫瑰、百合、檸檬、橙、紫藤和紫丁香正開,兩種氣息的對比給他很深刺激,麻風病極為酷毒,最痛苦是被隔離於家庭和社會之外。他自知這種病無法根除,但應「能減輕他們的痛苦」。

梅藤更與圓通寺方丈交好,購買寺廟土地,在西湖之上,保俶塔之側建起麻瘋病院,只收掛號費就可接受免費治療。但有市民認為這是冒犯,麻瘋病院擋住陽光,陰影投射在寳塔上,影響城市的好運和繁榮,散佈病毒。當地士人與佛教徒也都不快—-「佛教之地,豈能供手讓給耶穌?」以土地糾紛之名提起訴訟,梅藤更不得不交出契約,由政府購回。

梅藤更將病人遷往松木場分院,郁達夫為寫小說曾專門去那裡小住,描述他的印象:「高低連綿的山崗。醫院紅色灰色的建築,映著了滿山的淡雪和半透明的天空,早晨一睜開眼,東窗外有嫩紅潔靜的陽光在那裡候他,鈴兒一按,看護他的下男就會進來替他倒水起茶,澄清的空氣裡,會有丁丁篤篤的石斧之聲傳來,寂靜的長空,寂靜的日腳,連自己的呼吸都可以聽得清清楚楚。護士量熱度,換藥,談一陣閑天,扶杖走出病室,慢慢的守著那銅盤似的紅日的西沉。」

一些麻瘋病人到可出院時也沒離開,將這裡視為歸屬,直至離開人世。

有位女性臨終前叫來梅醫生,對他訴說「我年青的時候他們叫我美女,因為我長得好看,現在我臉丟盡了,身子也臭了。」

病人的聲音很小,很弱。醫生沒說話,只是坐近在床前聽著。

這一段沉默飽含無奈,也充滿理解,這是醫者的信念——有時治癒,常常幫助,總是安慰。

5

1946年廣濟醫院眼科門診患者候診時的情形。(以上皆為網絡圖片)

一百多年後,王建安當了這家醫院的院長,與員工座談中談到這張照片,「這反映的是1946年我們眼科門診患者候診時的情形。病人很多,但井然有序,雖然一個個身著粗布衣,但都有地方坐。每個診室的門都是緊閉的,其他病人在門口耐心地等候,沒有不由分說衝進去。醫生也是襯衫加領帶,頭髮梳得一絲不苟,白大衣筆挺整潔。一張普通的照片,卻能說明很多問題。」

王院長這幾句感慨折射出當下現實的苦澀。

不過,羅馬並非一日建成,1898年伊莎貝拉在廣濟醫院看到的病人是「有些人來醫院是出於魯莽,有些是希望弄到藥品去賣,有些是出於好奇,來看「鬼子醫生」怎樣工作,有些是來偷竊租給住院病人的衣服,還有些為了好玩,假裝患有各種疾病。」但她說到了門診,人群排列得像「一支軍隊」。負責維持紀律的人「恪盡職守,極為聰明。」

要約束病人幾十年形成的不良習慣,付出的心力幾乎是像對待幼童,醫院規定,病人不能坐在病房窗台上,不能在病房裡亂晾衣服,痰要吐在痰盂裡,病人間不要打架……

醫院是衛生之地,儀表即是垂範,梅藤更要求醫者作出表率,在醫院裡不能大聲說話,有交流需一旁輕聲私談,見面不能冷漠不語,須相互問候。行走不穿硬底鞋,避免發出聲音。衣冠容顏在他看來是一個人對職業的尊重,實習護士也須是藍衫白裙小方帽白皮鞋白襪子,再戴上白色的假領子和假袖口。衣服由洗衣工人統一收集,清洗、烘乾、熨燙整齊,髒皮鞋清洗後上好鞋油,每週一送還至宿舍門口。

廣濟護校的學生傅梅生回憶說倫理學貫穿護校始終,要求「患者將自己的生命交到你的手中,你就必須全心地給他仁愛,一絲不苟地對他負責,不論是他吃進去,吐出來,還是拉出來的,你都必須仔細觀察,從頭負責到腳。」

全院一共約有110餘個床位,正式護士只有20多人,醫院沒有家屬陪伴,也沒有護工。護士是病人唯一的照顧者。從打針發藥,到吃喝拉撒洗頭洗澡,極為繁重。但護理部對護士的要求細微,其中一條是寒冬為患者使用便盆,須先用熱水燙過,免得患者感覺冰冷。

為了這一點暖意,可以想像多出多少人工,多少心力,尤其寒冬凌晨,人人瑟縮之時。

梅藤更的傳記裡也寫到這一點,「最初的時候,護士沒有那麼大耐力的,會很難遵守醫院的制度和要求,如果病人要求她們,她們可能會毫不在乎地漠視。她們的好脾氣和承受力被嚴重地榨乾了。如果犯了可能傷害到病人康復的錯誤,當著病人的面批評,她們會因為丟臉而生氣。」

但紀律往往要通過嚴苛的要求才能內化成行為慣性。梅生回憶:「總護士長是一位英國人,她常常會在夜深人靜的時候突然出現在病房裡,悄無聲息地站在夜班護士旁邊,檢查操作是否規範是否到位。我們常膽戰心驚,每次上夜班,神經都繃得緊緊的,不管多忙也都不會偷懶,生怕自己不經意的疏忽落到那雙碧綠而嚴厲的法眼。」

她所在的班三十餘人,多數中途退學回家或改入他校。到了第三年,班裡只剩下四人。她是留下之一,說就在這別出心裁的耳提面命下,學會了做到「人在,人不在,一個樣」,從此幾十年的工作,「慎獨」成了她最基本的原則和底線。

回憶起青春時代,看似勞苦,她內心卻相當寬展「病人也對護士回報以毫無保留的信任和尊敬。當時工作雖然繁忙,但大家彼此坦誠,心思一致,並不覺得特別辛苦。」

今天的人,不論醫生還是患者,看到「毫無保留的信任與尊敬」這幾個字,心裡會難免一動吧。