大陸政界、學界以及海外華人學界,長期以來定義五四運動三位一體混為一談。

一、三位一體說法荒唐須加反駁

大陸政界、學界以及海外華人學界,長期以來定義五四運動三位一體,即將取消日本「對華要求二十一條」運動(1915—1922)和統稱為「新文化運動」的先非馬學的西學啟蒙運動、後馬學傳播運動(1915—1926)混為一談。這是現代中國認知史、學術史百年(1919—2019)以來最為荒唐一件事情。受過正規非馬學的西學訓練乃至正規國學訓練之人,絕對不能同意這種任意糅合。過去由於專制、洗腦、跟風、愚昧等等原因,大陸乃至海外華人幾乎無人對此提出異議;西人則為不甚關心這個問題。

信手拈來三例「荒唐」如下:其一,郭隆基先生於其《新啟蒙:歷史的見證與省思》》(香港:晨鐘書局,2010)中拉郎配:

五四運動的全過程現為三個階段,或者說,五四運動是三種運動的連環形成一浪高一浪、波瀾壯闊的偉大歷史運動。/第一階段是以1915年9月陳獨秀主編的《青年》雜誌(次年改名為《新青年》)的創刊為標誌掀起的新文化運動。/第二階段是1919年5月4日由中國在巴黎和會上的外交失敗所引起的,高喊「內除國賊,外爭主權」的北京學生示威運動。/第三階段是1919年7月以後的馬克思主義傳播運動(1926年7月《新青年》終刊——筆者注)。

其二,五四研究大家周策縱教授於其名著《五四運動史》(香港:明報出版社,1995)中拎不清:

因此我們可以為五四運動做出定義如下:「五四運動」是一個複雜現象,它包括新思潮、文學革命、學生運動、工商界的罷市罷工、抵制日貨運動,以及新知識份子所提倡的各種政治和社會改革。這一連串的活動都是由下列兩個因素激發出來的:一方面是二十一條要求和山東決議案所燃起的愛國熱情;另一方面是知識份子的提倡學習西方文明,並希望能依照科學和民主觀點來對中國的固有傳統重新估價,以建設一個新中國。它不是一種單純不變、組織嚴密的運動,而是許多思想分歧的活動匯合而成,可是其間並非沒有主流。

其三,毛澤東有關語錄捏泥人:

在中國文化戰線或思想戰線上,「五四」以前和「五四」以後,構成了兩個不同的歷史時期。/在「五四」以前,中國的新文化,是舊民主主義性質的文化,屬於世界資產階級的資本主義的文化革命的一部分。在「五四」以後,中國的新文化,卻是新民主主義性質的文化,屬於世界無產階級的社會主義的文化革命的一部分。

社會科學要比歷史學科嚴謹,它不能同意將旨在取消日本「對華要求二十一條」的狹義五四運動,與推廣解噬主義(解除國家吞噬個人主義,舊譯自由主義)、馬列主義的「新文化運動」攪和在一起。眾所周知,如果沒能將兩種化學元素徹底分離,那麼就不可能探測出來其中任何一種元素獨有理化性質。社會科學既然是科學,或者志在向自然科學看齊,就得遵循科學原則。馬學自稱科學,恐怕馬氏重生也絕不會同意這種攪和。列寧就很難說:他於十月革命後猛烈推行公有制、計畫制,發現根本無法提振經濟,只好轉而推行「新經濟政策」,但卻打誑語說:之前實行的是權宜之計「戰時共產主義」。

*文章標題當中「合是」的出處:紅拂女初見虯髯公,得知二人同姓張後即對後者納拜,快人快語說道:「妾合是妹。」

二、新文化運動就是西學化運動

舊文化其實就是中國固有傳統文化,新文化其實就是西方舶來普世文化,簡稱西方文化或者更簡:西學,張之洞的「中學為體,西學為用」便是如此簡用。這裡的「普」作動詞用,意思與「風行」相彷彿。西方舶來文化包括:西方科學技術、西方富強之術、西方政法制度、西方教育體系、西方文學藝術、西方生活習慣、西方思維方式、西方國際體系、西方社會主義——例如馬恩學說,甚至西方拼音文字等等。

伴隨西兵東漸、西商東漸的是西學東漸。西學東漸正式始於鴉片戰爭結束,即為1842年。之前中西交通,形而上言,西學尚不足以「以夷變華」,沒有形成「三千年未有之變局」亦即對華「普世」威脅。所有略懂中國近代歷史的人均為知曉:這種西學東漸有著三大牽動+推動力量:第一,西方教會在華所開設的教堂、學校、醫院、書店等等;第二,清末朝廷經歷數次戰敗之後,拾起戊戌變法所擬國策,對於大幅維新開放綠燈;第三,才是有著接觸西學經歷的知識精英的坐言起行大力推廣。這個三位一體才是新文化運動主推手的「全家福」。而為中共官修國史稱作新文化主推手的陳獨秀、胡適之、李大釗、蔡元培等人,只是恆河沙數的「有著接觸西學經歷知識精英」當中的九牛一毛而已,怎麼能讓錦上添花的他們以少掩多?

試舉三例來說:其一,1900年,全國教會學校已達2000所——筆者的母親就是畢業於廣州真光女中的;1920年代末30年代初,主要為非教會學校,浙江全省已有省立、縣立、私立中學89所。初中必修科分為社會科、言文科、算學科、自然科、藝術科、體育科六類,強調用白話文進行教學;大學,已有浙江大學、之江文理學院兩所綜合性的高等院校,另有三所醫學、法政、藝術類的專門性學校。以上兩類學校,若以全國計,至1927年《新青年》終刊,先後畢業學生人數,可達數百萬上千萬之多,它們對於西學東漸所起牽動+推動作用,豈是九卷54期的《新青年》所載最多六七百篇文章所能比擬的?

其二,在華教會早在1900年以前,就已大量印行白話文乃至方言文《聖經》;明清二季皇帝朱批朝臣疆吏奏折,已是多用白話文而非文言文;我國古代四大文學名著更是使用淺文言文、準白話文,否則它們怎會廣為流傳?洪仁玕、黃遵憲、裘廷梁、陳榮袞、梁啟超都是推廣白話文的巨擘。說白話文運動乃由廣義五四運動——前者主將位置胡適當仁不讓——發起,真是天大笑話!什麼叫「可是直到辛亥革命(1911)之前,還沒有人自覺地去實現以白話文代替文言文這個重大的變革」?給自己臉上貼金罷了!清代馬建忠於1898年(光緒廿四年)出版的《馬氏文通》。該書創了中國的漢語語法學,對照從古書中精選的例句,研究古漢語的語法規律,首次成功地把西方的語法學引進中國,創立了第一個完整的漢語語法體系,是奠定漢語語法學基礎的開山之作,對後世漢語語法研究產生了巨大影響。白話文之父應是馬建忠,而非胡適之。沒有「主謂賓定狀補」,何來白話文規範化、普及化?

有興趣的讀者,不妨找來何曉夏、史靜寰著《教會學校與中國教育近代化》(廣州:廣東教育出版社,1996)和張彬著《從浙江看中國教育近代化》(廣州:廣東教育出版社,1996)等等無數追溯清末民初教育變革著作一閱,以及李春陽著《白話文運動的危機》(香港城市大學出版社,2018)來驗證筆者的上述「打假」是否得當。由於各地圖書館、書籍鋪均有藏、有售,筆者於此便不多贅。史學大家章開沅所作上述二書所屬叢書「總序」裡有下語:「可以毫不誇張地說,教育領域裡的新舊之爭,其激烈程度並不次於政治領域與經濟領域,而且其影響覆蓋面甚至更大於後兩個領域。」不過章氏竟然以為教會學校乃以教授《聖經》為主,那麼教會醫院是否乃以召喚神跡治病為主呢?教會學校並不是神學院啊。

李春陽書封底文字不知為誰所撰,但卻令人觸目驚心:

然而,白話文運動的成卻掩蓋了巨大的危機:以西方語言文字的觀念看待漢語和漢字,人為地割裂與歷史的有機聯繫,暴露了漢語寫作和現代中國在身份認同和文化認同上的的困境,漢字的倉促簡化和文言文教育不足,也使我們數千年的文化傳統面臨失傳的危險。

白話文運動和馬學化運動(1917—迄今)都已逆火噴射。可以這樣說,白話文運動、馬學化運動都是「軟刀子殺人」、「溫吞水烹蛙」,它們對華夏文明的割裂後果要比人命危淺的文化大革命(1966—1976)本身慘重得多。

私立教會學校、國立回民學校。

其三,1815年,中國第一份期刊《察世俗每月統紀傳》出世,截至1867年,已有490種中文報刊相繼出版(見諸段艷文,載於《出版人》2016年1—12期)。陳獨秀《新青年》豈能一手遮天,豈能妄稱「中國新文化元典」?不過蠻可以說,2007年全國出版9468種期刊,不如1867年490種。

《察世俗每月統紀傳》及其編輯場景、梁啟超及其《時務報》。

孫中山及其《民報》、任鴻雋及其《科學》。

詹天佑的《京張鐵路工程紀略》和《新編華英工學字彙》、該刊的創刊號。

順便說說,別處也有一個類似重大錯誤——「360百科」上說:

黃埔軍校從廣義上講,即是1924年以後,中國國民黨及中華民國政府興辦的各個軍事學校,即各地分校也包括在內。至2004年,包括臺灣的鳳山陸軍軍官學校,已達78期,在大陸時期其畢業生包括各分校、訓練班在內,計有畢業生41386人。

又是「廣義」!筆者認為,廣義黃埔軍校只是中共為了統戰臺灣而杜撰出來的一個概念。「中國國民黨及中華民國政府興辦的各個軍事學校,即各地分校也包括在內」一說,完全不能成立。黃埔軍校是且僅是狹義黃埔軍校,而且只能算到1927年「四一二」政變之前。畢業及末尾入學六期,共畢業8117人。學制僅為半年到一年多點,照理只能學到連作戰,指揮員憑口喊傳命令即可。「四一二」政變之前狹義黃埔軍校區別於上述別的「各個軍事學校」的特點是:其一,辦學經費、軍訓器械、教學大綱、翻譯教材、授課教官(部分)乃由蘇聯提供;其二,容許中共派人合作辦校;其三,學生組軍參加東征、平叛軍事行動之時,蘇軍顧問隨行並予指導。廣州「黃埔」以及上海「黃浦」,筆者懷疑乃為英語wharf(船停泊處)的音譯。廣義黃埔軍校「計有畢業生41386人」,但是大陸網站某位小編竟然杜撰出來「計有畢業生20萬人且95%戰死」!

三、西學東漸不止可比冰下激流

1919年狹義五四以後,推廣非馬學的西學運動並沒有因為推廣馬學運動似乎喧賓奪主而裹足不前,那是中蘇二共掩人耳目說辭,欲表「得人心者得天下,馬列主義得人心」之舉。據說五四以後新民主主義取代了舊民主主義,如今看來,五四以後,應是「政治私有經濟公有/政府控制人民」主義取代了「政治公有經濟私有/人民控制政府」主義,這是歷史的循環倒退而非切線前進,現今已是沒有什麼值得誇耀的了。此節只論大陸,不談港臺。

其實大量留洋學者的海歸,發生於狹義五四運動之後。留洋學者歸國推廣非馬學的西學高潮時期,不在狹義五四運動之前,而在之後,也就是說,與俄共中共在華掀起推廣馬列主義運動同期。當然,它的退潮始於1949年中共建政之時。即在「解放後」數十年,商務印書館還是被允出版多種西方學術名著的中譯本。鄧氏改開之後習氏掌權之前,儘管並無顛覆馬學固有的官方主導意識形態地位,推廣非馬學的西學重在大陸形成高潮——此為眾所周知,筆者不贅。

*商務印書館(The Commercial Press)是中國出版業中歷史最悠久的出版機構。1897年創辦於上海,1954年遷北京。與北京大學同時被譽為「中國近代文化的雙子星」……新中國成立後,商務積極完成公私合營改造,並於1954年遷至北京,在中央的大力支持下開始了新的奮鬥歷程。1958年,中國出版社業務分工,商務承擔了翻譯出版國外哲學社會科學和編纂出版中外語文辭書等出版任務,逐漸形成了以「漢譯世界學術名著」、「世界名人傳記」為代表的翻譯作品,和《辭源》《新華字典》《新華詞典》《現代漢語詞典》《英華大詞典》等為代表的中外文語文辭書為主要支柱的出版格局。

四、本人接續推廣西學解噬主義

第一項續推努力。筆者於1981年下半年和其他五位復旦同班同學來穗合做畢業論文,住在中山大學學生宿舍。筆者到圖書館百般尋找1949年10月以前國中出版的政治學著作(包括譯著)時,其時正值提倡解放思想,見筆者乃是本校黨委副書記曾桂友的兒子以及誠心誠意,中大資深圖書館員黃錦裳(其夫似為中大教授湯銳祥,護法艦隊軍官之後)向我透露:文革初起,擔心紅衛兵、造反派來館焚燒舊時出版政治學等書籍——嶺南大學和中山大學的遺藏,她和其他幾個館員秘密地將這類書籍藏了起來,一部分藏在總館一個隱蔽角落,一部分藏在化學系樓頂閣樓,並將它們的卡片目錄銷毀,只留下書本目錄,也藏了起來。共有3812個登錄號之多。筆者聽後大喜過望,這是中華民族的寳藏,這是歷史發展的軌跡啊!馬上交代同行的復旦同班同學何秉石,將黃錦裳館員借給我的那本書本目錄中的1957年前(反右以前)出版的政治學、法律學、軍事學的藏書目錄刻成蠟版,油印成冊,過後贈送國中各位急需學術同仁;又按圖索驥,向黃錦裳館員借出數本一睹為快。書到初翻,不勝唏噓:書後借閱卡片表明,它們上一手的借閱時間,赫然寫著1937年或者更早。筆者瞬間竟然成了西學解噬主義入華存亡繼絕之人!

筆者認為,1980年對於嶺南大學/中山大學圖書館藏2000種清末民初時期政治學、法律學、軍事學書籍的發現,其重大的學術、社會意義,並不亞於1900年對於敦煌莫高窟藏經洞四萬件佛教文物的發現。覆巢之下,居然還有個把完卵。據筆者所知,國內其他大學圖書館當然也有收藏此類圖書,但其種類、數量遠遠不及嶺南大學/中山大學圖書館。首都圖書館亦即國家圖書館如何呢?只見網文寫道:「日偽淪陷的八年間,圖書館進步書刊被燒,業務停頓。」日本政府其時乃是仇視西方民主思想和政制的。

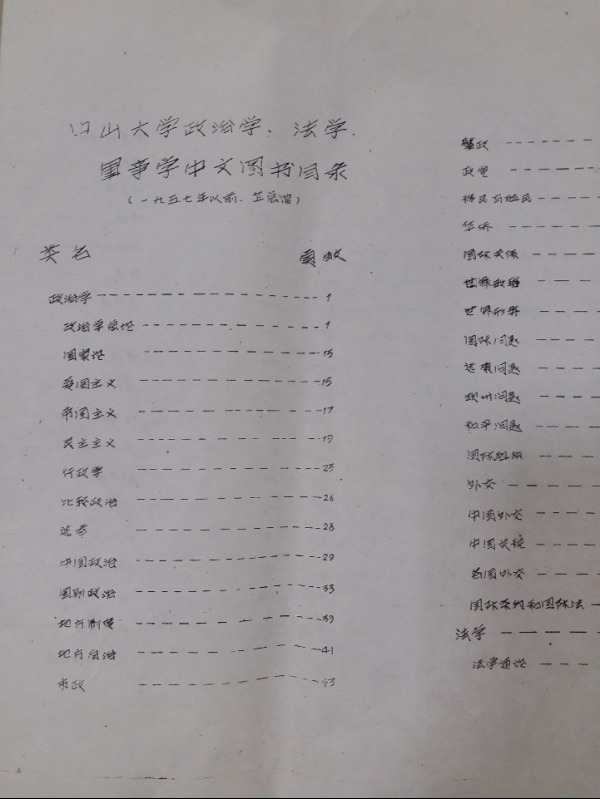

第二項續推努力。2000年6月20日——被捕前三天,筆者帶上《中山大學政治學、法律學、軍事學中文圖書目錄(1957年以前。藏於總館)》油印本一冊,應邀前往廣州沙面美國駐廣州總領事館赴私人宴。席間,筆者贈送那油印本予總領事,並且自稱代表中山大學(其時本人是中大歷史系客座副教授)向他提出要求:「美國國務院文化司可否蒐集一批1949年以後出版的社科類、人文類英文著作,捐贈給悉心保護這3812冊舊時出版的政治學、法律學、軍事學著作的中山大學——一半前為美國嶺南基金會創辦的嶺南大學——圖書館?」對方一聽,來了精神,馬上喚來一位女性館員做一筆錄,當即鄭重承諾將筆者要求轉呈國務院。2002年初,筆者在看守所裡聽到《新聞聯播》報導:美國哈佛大學贈送15萬冊社科、人文英文圖書予中山大學圖書館。總領事守信,夢想成真了!中山大學總圖書館將它們置於大學城中大東校園圖書館,命名為「喜樂斯專藏」(喜樂斯既是原圖書館館名,也是「知之樂在於斯」的意思),向公眾開放坐閱、借閱。筆者曾在哈佛遊學待過一秋一冬,知道它的圖書館藏書通常每種書均有三四冊復本,所以這15萬冊書應該不會是孤本,捐出之後哈佛自己就沒了。

為啥哈佛不送這批藏書予北大、復旦?你沒做功課,你沒提要求呀!

*「喜樂斯專藏」為哈佛大學哈佛學院圖書館(喜樂斯圖書館)在中山大學80週年校慶時捐贈給中山大學圖書館的一批珍貴藏書,共15萬餘冊,以英文文獻為主,其內容覆蓋文學、政治、社會學、婦女研究、藝術和音樂等方面,兼有一些自然科學文獻。喜樂斯藏書現收藏於中大東校園圖書館五樓,目前採取半開架管理模式,部分外借,可預約。

哈佛大學哈佛學院圖書館捐贈給中山大學圖書館一批珍貴藏書。(以上皆為網絡圖片)

五、對比油印本、新青年的數據

以下筆者就狹義五四運動之前「全社會」與《新青年》推廣西學解噬主義學各自權重進行一次史無前例、振聾發聵的比較。

在油印的《中山大學政治學、法律學、軍事學中文圖書目錄(1957年以前。藏於總館)》當中,政治學類目下分30個亞目,法律學類目下分48個亞目,軍事學類目下分11個亞目,共為89個亞目。此三類目乃為近代以來至今中國推廣非馬學的西學解噬主義的核心部分。

政治學的30個亞目如下:政治學總論、國家論、愛國主義、帝國主義、民主主義、行政學、比較政治、選舉、中國政治、國別政治、地方制度、地方自治、警政、政黨、移民與殖民、華僑、國際關係、世界政治、世界形勢、國際問題、遠東問題、歐洲問題、國際組織、外交、中國外交、中國關稅、各國外交、國際條約和國際法。

法律學的48個亞目如下:法學通論、中國法制史、憲法學、比較憲法、各國憲法、中華民國法規、中華民國地方法規、判例解釋例、民法、物權、債權、契約法、親屬、夫妻婚姻、繼承法、各國民法、刑法總論、刑法各論、犯罪學、中國刑法史、各國刑法、刑事訴訟法、審判、法醫學、律師、強制執行、商法、公司法、商標法、票據法、保險法、海商法、交易所法、破產法、行政法總論、訴願法、行政裁判、實業行政、司法行政、蘇聯司法制度、美國司法制度、國際司法、監獄、司法公文式列。

軍事學(強兵之術)的11個亞目如下:軍事學總論、軍政兵制、訓練、軍醫、軍用化學、兵器、陸軍、海軍、空軍、國防、防空。

限於篇幅,筆者只能針對以上政治學總論目錄內容結合相關訊息做出以下兩項統計分析。

第一項:政治學總論登錄號從5—5965到5—6219,連續不斷,共有255個號(復本也給一號)130種書。其中出版於1920年以前的只有九種,僅佔7%,它們是:

5—6049和5—6050《政治學及比較憲法論》上下冊,[美]巴路捷斯著,劉瑩澤、朱學曾、董採光譯(上海:商務印書館,1916)。

5—6078《社會通詮》,甄克思著,嚴復譯[上海:商務印書館,光緒年間(1875—1908)]。

5—6016《政治原論》上中下三卷,[日]市川謙吉著,麥曼遜譯(上海:廣智書局,1902)。

5—6111《政聞時言》下冊(293—560頁),(上海:商務印書館,1916)。

5—6122和5—6129《革命心理》上下冊四部,[法]黎鵬著,杜師業譯(上海:商務印書館,1918)。

5—6201《政治史》[日]森山守次郎著,陳大梭譯(上海:新民出版社,1903)。

5—6202《第19世紀歐洲政治史論》,作新社著[上海:出版社不詳,光緒二十八年(1902)]。

5—6218《明治政史》,王鈍譯[上海:宏文閣,光緒二十九年(1903)]。

5—6219《希臘政治沿革史》,[美]彌勒崧著,陳弢譯[上海:東來出版社,光緒二十九年(1903)]。

出版於1940—1950年代的則有22種,佔8.6%。出版於1920—1930年代的共有130(-9-22=)99種,佔76%;在這130種著作中,書名表明專門闡述社會主義、馬列主義的只有三種,這表明共產國際以及中共分發的宣傳馬學、俄蘇的書籍,基本上都沒經由正式出版社出版。不過別種著作當中也不乏含有闡述馬列主義章節的。

結論:可見筆者前述「留洋學者歸國推廣非馬學的西學高潮時期,不在狹義五四運動之前,而在之後,也就是說,與俄共中共在華掀起推廣馬列主義運動同期」所言非虛。

第二項:政治學總論共有130個書種,佔登錄號51%。130個書種經點算(含極少例折算),乃有33931頁,平均每種261頁。作者、編者、譯者乃有(外國人下橫線。重複者歸於一):

田原、朱採真、李劍農、周紹張、李聖五、高一涵、桂崇基、孫寒冰、黃開山、黃懺華、張蔚慈、楊玉清、楊又炯、鄒靜芳、漢夫、高振清、鄧初民、盧寧夫、嚴復、清鐵彥、溫互生、市川謙吉、麥曼遜、張世林、拉斯基、邱辛白、杭立武、柯爾、王軍修、麥克斐、陳啟天、薩洛孟、陶慈人、茵古洛夫、繆元新、吳友三、王久聰、高納(迦納)、顧敦鎮、莊恭、霍爾特、林秉中、戚昌浩、範納、李百強、威爾遜、高橋清吾、劉傑傲、朱亦松、比亞德、張金鑑、徐渭津、巴路捷斯、劉瑩澤、朱學智、五東新造、李毓日、浮列爾、範田余、倭拉士、鐘建周、羅素、程振基、劉衡如、吳慰人、德賴西、王青彬、和布豪斯、廖凱生、柏拉圖、吳獻書、吳頌幕、吳旭初、甄克思、馬君武、盧梭、徐白齊、丘瑾璋、張奚若、伍光建、劉麟生、李青青、謝無量、五來新造、劉百閔、劉燕谷、陳顧遠、陳烈、熊公哲、謝光堯、羅爾綱、康南海、吳恩裕、梁啟超、錢穆、羅隆基、阿布市五郎、李長傅、周採康、韓道之、稻田週三助源、廖之奎、勒朋、馮永鈞、杜師業、高希聖、鐘挺秀、李卓、高橋清吾、薛品源、淺野利三郎、楊祥蔭、波拉克、張果琨、戴克光、吉達爾、格特爾、李聖悅、陸國香、馮和法、麥利恆、鮑爾斯、張虹召、謝義偉、爵德、蕭功權、俞耀生、陳寅恪、張仲和、孟雲橋、陳康時、萬良炯、梅瑞安、胡道維、錢亦石、森山守次郎、作新社、周鯁生、袁道豐、今井登誌喜、薛紐伯、毛以亨、曹紹濂、易君左、周木齊、周谷城、今中次麿、孫筱默、彌勒崧、王鈍、陳弢。

共有110位國人作者、編者、譯者(國人作者、編者、譯者重複率為18%),佔總人數73%。

據網上所載俯拾皆是有關官修黨史說:

《新青年》是中國文化史上一本具有里程碑意義的雜誌,是舊中國時代最早的一份思想啟蒙刊物,也是中國最早介紹社會主義和共產主義思想的刊物。凝聚了當時中國一大批最優秀的知識份子,如魯迅、胡適、劉半農、錢玄同、周作人、沈尹默等,堪稱是一代大師的群英會。可以說,在中國近現代歷史上,從來沒有任何一本刊物的影響力可與《新青年》堪比。《新青年》宣傳民主與科學,提倡新文學反對舊文學,提倡白話文反對文言文。受到1917年俄國十月革命的影響,《新青年》在後期開始宣傳馬克思主義以及馬克思主義哲學。許多高級共產黨員(如毛澤東)都受到過《新青年》的影響。即使時至今日,當今的許多青年依然從中汲取營養,獲得力量。

因此筆者先行選擇《新青年》這巨無霸來作對比對象。

這邊廂,根據以上(抽樣)黑體數據,可以推算出來:政治學、法律學、軍事學3812個登錄號,可有1944種書,合為507384頁(32開版。沒啥廣告),可有國人作者、編者、譯者1652位。

那邊廂,據筆者統計,《新青年》第一卷——時稱《青年雜誌》——六期一共刊登長文67篇,短文八篇折合長文二篇,合為69篇長文,平均每期11.5篇,往多裡算為平均每期12篇。假設每篇長文佔據16開版五頁,則每期長文篇幅為60頁;據說常常還有廣告20頁,則以每期80頁為定數。前後出版九卷54期,總共長文頁數可為60×54=3294頁,折合32開版6588頁。本港陳萬雄於其所著《五四新文化的源流》(修訂版。北京:三聯書店,2018)當中,分卷點算出了,《新青年》(曾稱《青年雜誌》)至1923年2月成為中共中央的純理論機關季刊之前,先後出現82位日後名字彰顯的供稿者(重複者歸於一):

陳獨秀、高一涵、汪叔潛、陳嘏、彭德尊、李亦民、薛琪瑛、易白沙、謝無量、劉叔雅、汝非、方澍、孟明、潘讚化、高語涵、李穆、蕭汝霖、謝明、李大釗、溫宗堯、吳稚暉、胡適、劉半農、馬君武、蘇曼殊、程演生、程宗泗、楊昌濟、汪中明、陶履恭、吳虞、光生、陳其鹿、曾夢鳴、李張紀南、陳錢愛琛、章士釗、錢玄同、蔡元培、惲代英、毛澤東、常乃德、凌霜、周作人、沈尹默、沈兼士、陳大奇、魯迅、林損、王星拱、俞平伯、傅斯年、羅家倫、林語堂、歐陽予倩、朱希祖、陳衡哲、李劍農、李次九、任鴻雋、王光祈、周建人、陳啟修、杜國痒、潘力山、張蔚慈、張崧年、孫伏園、高君宇、戴季陶、馬寅初、李季、李漢俊、楊明齋、周佛海、李達、瀋玄廬、陳望道、沈澤民、陳公博、成舍我、施存統。

但是陳萬雄分卷點算供稿者時,最後都使用了「等」字,還省略了那些名不見經傳的屬於「全國各地較活躍的知識份子和青年」的供稿者的名字。筆者現將82位翻番,算成164位,而且假設他們都是熱衷推廣西學解噬主義分子。

需要特別指出:其一,陳溥賢,福建閩侯人,中國記者、政治人物,乃是五四運動前後將馬克思主義介紹入中國的「勛一人」。陳溥賢於其當記者和主筆時,在各報刊登的這類文章非常多,日本學者石川禎浩考證出來至少有八篇文章(部分為譯文。部分為連載)、三部專著。既有介紹馬氏政治經濟學說的,也有介紹馬氏歷史唯物主義的,還有介紹日本、英國議會政治的。但是八篇文章均發表在《晨報》而非《新青年》上;其本人雖與李大釗稔熟,但是一直屬於國民黨陣營,最後逝於臺灣。其二,中共早期理論家和活動家楊匏安,廣東香山人,1919年在廣州積極參加了五四運動,同年11月11日至12月4日,在《廣東中華新報》而非《新青年》連載19次刊登了他的長篇文章《馬克思主義》。如此類推。

結論:《新青年》出版12年,前四年推廣非馬學的西學,後八年推廣馬學;此處不妨全部算成推廣西學,理由可是:它的作者當初無一例外認為未來的社會主義國家,民主程度應當高於當時的西方國家,既有政治民主(選舉)也有經濟民主(公有)。《新青年》九卷54期雜誌的社會效應,根本無法和上述1944種(推廣大量非馬學的西學+少量國學+少量馬學)專著的社會效應相比;6588頁的社會效應根本無法和507384頁的社會效應相比;164位作者、編者、譯者所起的社會影響,無論如何都無法跟1652位作者、編者、譯者所起的社會影響相比。1944是63的31倍,507384是16588的77倍;1652是164的10.1倍。

讀者須知,此處事實描述、統計分析根本還沒涉及裡面也有極多涉及解噬主義內容的經濟學、社會學、人類學、教育學、倫理學、邏輯學、新聞學、哲學、美學、文學、藝術等的出版物,以及各科自然科學。

不妨說巨無霸《新青年》充其數,就單純推廣民主與科學而言,只不過是「大海裡的一股湍流」而已。下面還會談到它及其姐妹報刊,於1919年以後推廣馬列主義時得獲俄蘇越俎代庖動力真相——它們自個兒咋能產生那麼大的勢能喲!

何況現在已可證明馬學奠基命題勞動價值學說本是謬誤,並非真理;筆者不得不說:當年推廣馬學的作者、編者、譯者都可以被認為對中國社會起了極大的負面影響(They were gulty rather than criminous),貽害至今。當然其中多人後來重歸推廣非馬學的西學解釋主義陣營。筆者在此借花獻佛,錄下毛氏詩句「僧是愚氓猶可訓,妖為鬼蜮必成災」遠贈他們的在天魂魄,近贈當今那些「黨云亦云」的學問家以及宣傳家。其實,各國共產黨人——包括列寧——及其非黨擁躉,全部都是「一念非真餘皆妄議」的馬學元論及其衍論的受害者,都是「如僧愚氓」——包括筆者父母。