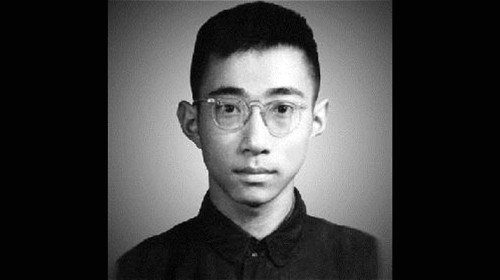

含冤而亡,被槍決的1955年全國文科狀元:沈元。(網路圖片)

接續〈北大學霸命運悲涼 刀下留人豈能如願?〉一文

社科院收留:連發雄文轟動史學界

1957到1960年,沈元到農村改造,期間得了肝炎。因未受適當治療,始終未曾痊癒,此病跟了他短暫的一生。據他同學雷光漢著文回憶,雷同被打成右派後,和沈元一起下放到門頭溝的齋堂背石頭,修水庫,很苦很累。當時沈元和他的一個姨表妹談戀愛,人很漂亮,曾到齋堂看過沈元,但表示要和他這個右派斷絕戀愛關係。

沈元大受刺激,痛不欲生。他說:政治上沒希望了,愛情上也沒希望了,活著沒意思了。他甚至想輕生,跳水了斷此生,為此雷光漢在北海橋上勸了沈元兩小時。1961年沈元返回北京,開始在街道上勞動,摘掉右派帽子後幫助街道辦事處做點事。因他在北大和家居時寫的一些文章,其才華見識為史學界前輩激賞,被破格延入中國社會科學院近代史研究所任職。

據中國社科院研究員劉志琴2008年回憶,她與沈元並非同事,也與他沒有交往,但她比他的同事更早地接觸到沈元的問題。上個世紀60年代初,她在中國社會科學院的前身哲學社會科學部學術處工作,協助領導處理學術事務。她回憶,沈元是他的姑母推薦給學部負責人劉導生的,劉導生主管近代史所,就把沈元推薦到歷史學者黎澍的門下,他差一個助手。

按那時的人事常規,一個從北京大學歷史系三年級被開除的右派學生,即使摘了帽子,也不可能調進最高學術部門,有幸的是,劉導生和黎澍都是有膽識而愛惜人才的領導,那時又正值三年困難的調整時期,對知識分子政策也相對寬鬆,沈元才得以走進近代史所大門。1962年四五月間,沈元就被分配到中國社科院近代史研究所思想史組工作,歸丁守和管理。

24歲的沈元一到社科院,便展露才華。劉志琴回憶,沈元在1962年第3期《歷史研究》發表了《研究》一文。劉志琴回憶,這是一篇對漢代兒童啟蒙讀物《急救篇》進行社會文化研究的學術論文,文章展現了作者對史學、文字學和音韻學的深厚功底和新穎的視角,這在言必稱階級鬥爭的論調中是一縷春風,使人耳目一新,尤其是一些老學者對該文備加稱讚。筆者在中山大學圖書館的防空洞書庫,逐一查實了這些資料。

來自耿法的撰述稱,當時沈元對《急就篇》的考訂研究超越了同樣關注此問題的大學問家王國維,而從《急就篇》研究漢代社會的性質,更是前無古人,在史學界引起極大轟動。郭沫若讀後稱讚:「這篇文章寫得好。」另一位史學大家范文瀾讀後也說:「至少比我寫得好。」而劉志琴稱,給她印象最深的是她老師周予同先生,他一說起沈元就眉飛色舞,興奮不已。

接著,沈元在1963年第1期《歷史研究》又發表了《洪秀全和太平天國革命》長篇文章。同年2月12日《人民日報》用一整版刊載他《論洪秀全》一文(改了標題)。筆者查詢獲悉,中共建政後《人民日報》從未以這樣大的版面刊載學術文章。劉志琴稱沈元得此優遇後,再次博得滿堂喝采,一時間從南到北的學者,人人爭說沈元,由此而派生出「沈元道路」一說。「沈元道路」的說法,據說是來自北京大學。

就在此時,北京大學歷史系有人向中宣部控告,沈元是右派,報刊這樣發表他的文章,公然宣揚白專道路,對抗黨的教育方針,這對擔任黨團工作的學生幹部是嚴重打擊。沈元問題有人控告,有人讚嘆,沸沸揚揚,這一下引起主管宣傳部門的注意。為有一個準確說法,時任中宣部副部長周揚發話,要學部就此問題調查,就這樣劉志琴親自參與了這項工作。

劉志琴近年在《炎黃春秋》撰文回憶,被調查的對象是近代史所的老中青研究人員對沈元的反映,凡被調查的對象對沈元的為人和治學都有所稱道。接納沈元的歷史學家黎澍喜滋滋地說:「近代史研究要有十個沈元,面貌就能根本改觀。」對一個小輩作出如此高度的評價,實在是前所未有,而且此人又曾是右派分子,此言一出所引起極大震撼。

調查的結果最後認為:社科院對沈元的使用完全符合黨的政策,其人在街道監督勞動期間表現良好,在來所前已摘掉右派帽子,那就不應該以右派論處,文章的檢查也沒有發現政治錯誤。劉志琴稱,其實這一調查僅限於沈元個人,而對社會反響最激烈、最尖銳的「沈元道路」避而不談。在當時情況下這是保護沈元,息事寧人的唯一辦法。作為參預調查工作的成員,她也樂於保護一個難得的人才。

其時,沈元再度寫成《馬克思主義與階級分析方法》一文,但已不用本名而用「張玉樓」的筆名在《歷史研究》發表,《人民日報》準備再次加以全文轉載。劉志琴回憶,沈元改用筆名發表文章也是有關領導在調查後的建議,可這一舉措並未完全平息風波。有些人在得知沈元還用筆名發文後,又再次告狀,甚至告到毛澤東那裡,不依不饒。一直到田家英向黎澍打招呼,再也不讓沈元發表文章為止。此後的幾年,想必被剝奪出版自由的沈元有多苦悶。

1966年,文化大革命到來到,為沈元問題不少人遭受折磨。劉志琴回憶,社科院周予同被打得跪在地上認罪,而接納沈元的劉導生、黎澍不知挨了多少批鬥。文革結束後劉志琴調到近代史所,得知沈元已槍決多年。後來她獲悉沈元文革中曾結婚,寄居在親戚家,紅衛兵運動一來,將他們一家掃地出門,迫使他們到處躲藏。

當時,文革浪潮席捲中國。治學惹禍的沈元,怎麼也不會想到自己竟然有這麼一天:夫妻兩人走到哪裡,紅衛兵就追到哪裡。曾經接納他的研究所,也根本不可能再度接納他,兩個年輕人連棲身之地也找不到。期間,沈元曾向住在杭州的姐姐求救,但姐姐早已自顧不暇,不可能再接受一個「反革命」。

絕處未「逢生」:已成枯骨埋青山

上面講述了這麼多,大家可能最關心的還是:沈元在文革中,究竟怎麼會有「投遞叛國」的罪名?據保護過沈元的郭羅基稱:文革中,沈元實在忍受不住批鬥和躲藏,居然異想天開,用鞋油塗黑臉面,於1968年4月化妝成黑人,闖進非洲國家馬里駐華大使館尋求政治避難。

當時馬里是和中共極為友好的國家,大使哪裡敢收留他?於是立刻通報中國政府把他逮捕。這一回,抓捕機構鬥沈元,黎澍陪鬥。1970年4月18日,沈元在北京被槍決。北京市「公檢法」(公安、檢察院、法院簡稱,「文革」時合併為一,由軍隊管制)軍事管制委員會簽發了一份布告,行文如下:

現行反革命叛國犯沈元,男,三十二歲,浙江省人。偽官吏出身,係右派份子,中國科學院近代史研究所實習研究員。其母係右派分子,其兄因反革命罪被判過刑(備註:關於其兄的內容後來在第二次布告中被刪除)。

沈犯頑固堅持反動立場,書寫大量反動文章,大造反革命輿論,並企圖叛國投敵,於一九六八年九月一日,化妝成黑人,闖入了外國駐華使館,散布大量反動言論,惡毒攻擊我黨和社會主義制度,誣蔑攻擊無產階級文化大革命。

據學者王銳的考證,沈元是1970年北京市「一打三反」運動中第三批遇難者。1月27日處決的「文革思想者」有王佩英、馬正秀等19人,是第一批遇難者。第二批是3月5日被處決的遇羅克、顧文選等19人。第三批就是沈元等10餘至20餘人。北京市當局在不到三個月時間,連續三次公開成批處決「反革命」犯,其密度甚至超過1950年初的「大鎮反」(處決人數不及當年)。

文革過去,許多人獲得平反。沈元的姐姐沈蓓和八十歲的老母上訪北京,追究事件始末。1980年春天她們終於拿到一張正式平反的通知,內容為:被告沈元……因現行反革命叛國罪……於一九六八年九月一日被逮捕……一九七O年四月十八日判處死刑,立即執行。經本院再審查明:……原判以反革命罪處其死刑是錯誤的,應予以糾正。據此判決如下:一,撤銷一九七零年四月十八日……判決書。二,對沈元同志宣告無罪。」

郭羅基回憶,一位八十歲的老母千辛萬苦地爭得了這張紙,沈元正式宣告無罪了。但是收到判決書的剎那,母親失聲痛哭:「我不要紙,我要人呀!」但那人再也爭不回來了。「平反」怎能撫慰沈元的冤魂?怎能平息母親的悲憤?郭羅基回憶稱,黎澍逝世前曾與其商量如何紀念沈元。他認為,最好的方式是出版他的遺稿。

沈元的一包文稿,文革中被研究所的行政人員拿走,不肯歸還。黎澍說,辛虧還有沈元讀過的一部《漢書》,上下左右都用蠅頭小字寫滿了批註很有價值,可以用以補校前人的注。因無人識寶,故倖存下來。之後沈元的兄長沈荃、姐姐沈蓓,懷有對偏憐小弟的深情,奔走數年出資數十萬,由杭州西冷印社出版社影印出版了《〈漢書補注〉批註》,以慰沈元的在天之靈。

關於沈元的最後死亡,何與懷也寫過一篇《一個天才青年的悲劇》。其文稱,在他看來沈元根本不是犯了什麼滔天大罪。被捕之後,他夫人仍抱著企望。她對一起挖防空洞(當時全民挖洞,落實毛澤東關於「深挖洞」的最高指示)勞動的老大媽說:「我決心再等他個七年八年,總會出來團聚的。」沒想到有一天,她被叫去開群眾宣判大會,在大會上沈元和其他「反革命分子」一起被押上臺,並被宣布以叛國罪判處死刑立即執行。

在萬眾口號齊呼之下,沈元這位夫人也是表妹,當場暈了過去。沈元被執行死刑距今46年,其人已成枯骨埋青山。筆者不知道,在平和安定的年代,人們會怎麼看待這位被執行槍決的1955年全國文科狀元。中國有句俗話,叫做「木秀於林,風必摧之」,這是歷史和人性的雙重悲哀。每年高考放榜,群星閃耀的狀元們,可瞭解下他們這位因優秀而喪命的學長。也要記得在書店裡,在同齡人的出版物裡,並不是只有《我們的征途是星辰大海》這樣讓人尷尬得臉紅的歷史著述。如果,那也稱得上著述的話。