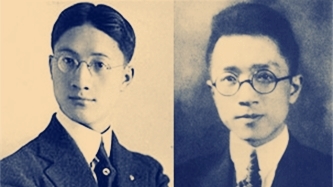

鮮爲人知的是,徐志摩對中共的清醒認識竟早於胡適近20年。(網絡圖片)

對徐志摩的印象,人們多想到的是一位浪漫文人,以及他與林徽因的過往。對胡適,多會以蔣中正總統的輓聯「新文化中舊道德的楷模;舊倫理中新思想的師表」作爲評價。一般認爲,在民國大師中,胡適對於中共認識早而透徹:「他們(中共)來了,無麵包,無自由」。但鮮爲人知的是,徐志摩對中共的清醒認識竟早於胡適近20年,兩人還曾為此發生過論戰。

徐志摩莫斯科遊歷預見「血污海」

1925年,徐志摩到英國去見泰戈爾,途經蘇聯,在莫斯科遊歷3天。在這3天裏,讓徐志摩從共產主義的的嚮往者變為共產主義的堅定反對者。

回國之後,徐志摩寫了《歐游漫錄》,在其中的《歐游漫錄——西伯利亞遊記》提及他在西伯利亞的見聞:

入境愈深,當地人民的苦況愈發的明顯。

……

他們的樣子並不惡,也不凶,可是晦塞而且陰沉,看見他們的面貌你不由得不疑問這裡的人民知不知道什麼是自然的喜悅的笑容。笑他們當然是會的;尤其是狂笑,當他們受足了vodka的影響,但那時的笑是不自然的,表示他們的變態,不是上帝給我們的喜悅。

在莫斯科,他拜訪了托爾斯泰的女兒。托爾斯泰的女兒口中,他得知一個令人震驚的消息——十月革命之後,托爾斯泰、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等人的書籍幾乎絕跡了(被禁理由是,這些思想是資產階級的腐朽思想)。

在《歐游漫錄——托爾斯泰》中,徐志摩寫道:

假如有那麼一天,你想看某作者的書,算是托爾斯泰的,可是有人告訴你:不但他的書再也買不到,你有了書也是再也不能看的——你的感想怎樣?

……

假如這部分的個人自由有一天叫無形的國家威權取締到零度以下,你的感想又怎樣?

對於革命領袖列寧,徐志摩寫道:

他不承認他的思想有錯誤的機會;鐵不僅是他的手,他的心也是的。

……

他是一個制警句、編口號的聖手;他的話裡有魔力——這就是他的危險性。

在莫斯科紅場,徐志摩參觀了列寧醃製在水晶棺材裡面的屍身。剛一進門,看到一個血紅的地球儀,旁邊是血紅的鐮刀和錘子。

于是在《歐游漫錄——血,謁列寧遺體回想》中,徐志摩寫道:

從北極到南極,從東極到西極(姑且這麼說),一體是血色。旁邊一把血染的鐮刀,一個血染的錘子。

……

那樣大膽的空前的預言,摩西見了都會失色。他們覺得這世界的罪孽實在太深了,枝節的改變,是要不到的。人們不根本悔悟的時候,不免遭大劫,但執行大劫的使者,不是安琪兒,也不是魔鬼,還是人類自己。而莫斯科就彷彿負有那樣的使命。

他們相信天堂是有的,是可以實現的。但在現實世界與那天堂的中間隔著一座海,一座血污海。人類得泅過這血海,才能登那彼岸。于是他們決定,先實現那血海。

這裏的「血污海」,極度寫實:整個20世紀,共產運動製造的「血污海」不但淹沒了蘇聯,還淹沒了中國、東歐、北朝鮮、越南、古巴、柬埔寨……

胡適走馬觀花未見本質

幾乎同時期,胡適去訪問英國的途中,也在莫斯科逗留3天。但是在這次遊歷中,胡適先生或許因爲只是走馬觀花,還並未看清共產主義的邪惡。在寫給張慰慈的信中,胡適提到:

此間的人正是我前日信中所說有理想與理想主義的政治家;他們的理想也許有我們愛自由的人不能完全贊同的,但他們的意志的專篤,卻是我們不能不十分頂禮佩服的。他們在此做一個空前的偉大政治新試驗;他們有理想,有計畫,有絕對的信心,只此三項已足使我們愧死。我們這個醉生夢死的民族怎麼配批評蘇俄!

……

蘇俄雖是狄克推多(「獨裁」),但他們卻真是用力辦新教育,努力想造成一個社會主義的新時代。依此趨勢認真做去,將來可以由狄克推多過渡到社會主義的民治制度。

……

可惜此時各學校都放假了,不能看到什麼實際的成績。但看其教育統計,已可驚嘆。

徐志摩的精彩論戰

這封信後來刊登在《晨報副刊》上,徐志摩對胡適的看法很不讚同,于是在《晨報副刊》上發文揭露蘇聯「新教育」的真相。

針對胡適提到的「統計數字」,徐志摩在《〈一個態度〉的按語》一文中反駁說:

我們誰不知道這句成語——「數目是不說瞎話的,但說瞎話的人可以造數目」。並且統計即使是可靠的,統計表並不能告訴我們實際的情形是怎麼一回事。

……

就我所知道的,他們的教育幾乎完全是所謂「主義教育」;或是「黨化教育」。他們側重的,第一是宣傳的能力;第二是實用的科目,例如化學與工程;純粹科學與純粹文學幾乎佔不到一個地位;宗教是他們無條件排斥的,那也許是好事,但他們卻拿馬克思與列寧來替代耶穌,拿《資本論》一類書來替代聖經,拿階級戰爭唯物史觀一類觀念來替代信條。

……

這也許是適之先生所謂世界最新教育學說的一部吧。

在這場論戰中還有其他一些人加入。後來徐志摩還發了另一篇《關於黨化教育的討論——答張像鼎先生》,其中寫道:

當然在共產主義治下,你可以得到不少的自由。正如在中世紀教皇治下,你也得到不少的自由。但你的唯一的自由——思想自由——不再是你的了。

正如中世紀有「異端」這個巧妙的觀念,現代的蘇俄也發明瞭一個巧妙不相讓的名兒——「反革命」。收拾異端的方法是用火燒,對付反革命的手段也是同樣的不含糊——你們都聽見過蘇俄的「欠夾」不是?這是一個「不容時期」的復活。

從上述論戰可以看出,在上世紀20年代中後期,徐志摩是少有的對共產主義認知清醒、深刻的先驅,在看清共產主義這方面,徐志摩的眼光早於胡適。

40年代胡適認清中共本質

40年代初,胡適看了英籍匈牙利作家阿瑟・庫斯勒的《正午的黑暗》(Darkness at Noon)。在1941年8月1日的日記中,胡適寫道:

讀完了Darkness at Noon。這部小說寫一個蘇俄革命老同志,被「刷新」而關在監裡,受種種拷問,終於自承種種罪名,並在公庭上宣布自己的罪狀。結果還是槍斃了

……

描寫很有力量。

40年代中期,胡適逐漸看清了共產運動的真面目。1947年,他寫了一篇《兩種根本不同的政黨》,文中提出共產黨完全不同於歐美國家的政黨。這篇文章中還指出,俄國的布爾什維克黨、德國的納粹黨、義大利的法西斯黨,他們本質上是一樣的。

1948年,胡適發表《國際形勢裡的兩個問題——給周鯁生先生的一封信》,其中寫道:

我們且不談中歐與巴爾幹。單看我們中國這兩三年之中從蘇聯手裡吃的虧,受的侵害——老兄,我不能不承認這一大堆冷酷的事實,不能不拋棄我20多年對「新俄」的夢想,不能不說蘇俄已變成了一個很可怕的侵略勢力。

1949年大陸變色前夕,胡適接受蔣中正總統的「搶救學人計畫」。在好友和中共的游説下,胡適說了那段廣爲人知名言:

美國人來了,有麵包,有自由;

俄國人來了,有麵包,無自由;

他們(中共)來了,無麵包,無自由。

然而,從這段話仍可看出,胡適先生在那時對共產主義的認識還是有國界的。若再對比徐志摩上世紀20年代的認識,在今天看來,似乎更爲透徹。